Le constat est sans appel et parfaitement prévisible : le nombre d’étudiants français va progressivement baisser après 2030. Comment un enseignement supérieur gavé d’étudiants depuis 30 ans va-t-il pouvoir s’adapter ? Un défi considérable auquel l’enseignement supérieur ne sait pas encore comment répondre alors que d’autres défis, plus immédiats, sont déjà là : au mieux stagnation des contributions de l’État, baisse du financement de l’apprentissage, ralentissement de l’activité économique et donc de l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Nous vous proposons de faire différents constats dans ce numéro. La semaine prochaine nous nous pencherons sur les solutions envisagées.

Des modèles économiques en difficulté

C’est la DEPP qui l’établit dans une note: par rapport à 2023, la dépense moyenne par étudiant (y compris apprentis) a reculé en prix constants de 1,4%, sous l’effet de la faible hausse des moyens (+0,5% en euros constants) conjuguée à l’augmentation des effectifs (+1,9%). En cette rentrée 2025 l’ensemble de l’enseignement supérieur traverse une crise de financement. De Nice à Strasbourg le constat est le même dans les universités : si elles ne sont pas en déficit elles pourraient bientôt l’être. « Il y a trois ans je disais que nous étions « à, l’os ». Nous en sommes maintenant à la moëlle épinière avec les 13 millions d’euros d’économies que ns avons dû faire cette année», signifie Christine Neau-Leduc, la présidente de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en évoquant un « exercice budgétaire devenu intenable » : « Les présidents d’université sont comptables des deniers de la France mais aussi d’un accueil public de qualité. Nous allons effectuer un budget d’économie en 2026 mais pas dans les mêmes valeurs. Ou alors il faudrait fermer l’université un mois ! » En tout pour « revenir dans une trajectoire d’équilibre » Paris 1 aurait besoin de 20 millions d’euros supplémentaires.

L’université Clermont-Auvergne vit quant à elle sa troisième année consécutive avec un déficit aux alentours de 5 millions d’euros. Sans parler de la hausse du « CAS pensions » qui pourrait lui coûter 3,5 millions d’euros de plus. Pour autant son président, Mathias Bernard, se veut serein : « Nous sommes aujourd’hui sur un déficit qu’on peut encore absorber, parce que d’autres universités sont moins solides financièrement, mais c’est vrai que c’est quand même un vrai souci. Ce n’est pas propre à l’Université Clermont-Auvergne, l’ensemble du système d’enseignement supérieur est en difficulté sur ce volet-là ».

Du côté des Grandes écoles de management la Cefdg (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion) a sonné la sirène d’alarme en établissant qu’en 2025 ce sont 15 établissements, sur les 43 audités ces deux dernières d’années, qui sont en déficit. Beaucoup d’écoles d’ingénieurs ne sont pas dans une situation plus favorable. « Inflation, développement de l’apprentissage qui soutient un certain nombre d’élèves, baisse de la taxe d’apprentissage, soutien accru des collectivités, beaucoup d’éléments ont influencé nos finances ces dernières années alors que notre modèle économique se tend », constataiten mai 2025Joël Cuny, président de l’Union des Grandes écoles indépendantes (UGEI) et directeur de l’ESTP, en conclusion du congrès de son association où il s’interrogeait avec ses invités sur le modèle économique des écoles privées en soulignant par exemple que « la subvention établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ne représente plus que 5% de mon financement quand elle était de 8% avant l’inflation mais 5% cela reste important ».

Directeur de Mines Saint-Etienne, Jacques Fayolle ne peut quant à lui que constater que « les économies dans le budget de la France nous impactent déjà avec 2,5 millions d’euros de baisses de nos donations cette année sur un budget total de 48 millions ». Le voilà donc contraint « à la demande de Bercy de faire une pause dans l’augmentation de ses effectifs d’élèves ingénieurs ».

Impact immédiat : une rentrée 2025 qui rebat les cartes ?

En cette rentrée 2025, après plus années de stagnation, ce sont les universités et les classes préparatoires qui semblent voir leurs effectifs augmenter plutôt que les écoles plus ou moins grandes. Les universités de Bordeaux, Caen ou encore Côte d’Azur se félicitent ainsi toutes de la hausse de leurs effectifs après un nombre record de candidatures sur Parcoursup et Mon Master. Se félicitent mais s’inquiètent : l’augmentation des effectifs se heurte à des moyens en berne. Le président de l’université de Bordeaux, Dean Lewis, souligne ainsi les « tensions croissantes entre les ambitions (former, chercher, innover) et les moyens budgétaires insuffisants. Certaines filières sont en limite par rapport à la capacité d’encadrement par les enseignants-chercheurs. Sur certains campus, nous nous rendons compte que les jauges des amphithéâtres ne sont pas adaptées à cette augmentation des effectifs ».

A contrario certaines écoles de management et d’ingénieurs commencent à avoir du mal à remplir leurs classes. « Aujourd’hui il me semble que nous sommes dans un effet ciseau : les établissements ont continué à ouvrir plus de place alors que le nombre de candidats stagne », commente Jean Charroin, président de la Fesic (Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif) et directeur général de l’Essca qui demande notamment une réflexion sur les « conséquences de la réforme du bac et de la baisse du nombre de profils scientifiques susceptibles d’entrer dans des école d’ingénieurs. Et particulièrement des femmes ».

Une question que se pose également le directeur général de l’ESA et président de l’Union professionnelle de l’enseignement supérieur (Upes), René Siret : « Nous assistons à un basculement du recrutement vers le bac+3, aujourd’hui presque aussi important pour nous que le postbac. C’est tout un modèle économique qu’il faut reconstruire sur un mode 2+3, voire 2+1+2. Nous devons prendre conscience que, quand nous recrutions 200 étudiants après le bac il y a cinq ans, ils ne sont plus que 150 dans ce cas aujourd’hui ». Pour lui il est encore difficile d’expliquer cette évolution : « Nous constatons un redémarrage des classes préparatoires scientifiques. De même les universités voient leurs effectifs remonter. De plus les profils scientifiques que nous recrutons semblent diversifier leur orientation, quitte parfois même à choisir des écoles d’art. Ce que l’on peut affirmer c’est que la connexion Education nationale / enseignement supérieur ne s’est pas bien faite après la réforme Blanquer du lycée ».

Un état de fait qui met en péril l’économie de nombreuses écoles comme le constatait il y a quelques semaines José Milano, alors encore président du groupe Omnes Education : « L’offre souvent innovante a souvent explosé ces dernières années et la démographie est désormais stable en France. Il faut s’attendre à ce que de nombreuses écoles traversent des périodes de grande fragilité pouvant les conduire jusqu’à des restructurations. Pourquoi ne pas instituer des critères de régulation financière avant l’ouverture d’une école ? En Allemagne, on doit provisionner le « run off », la cessation de son activité avec le coût des études au fur à mesure de la croissance du nombre d’étudiants. Ainsi une école peut régler la fin des études de ses étudiants quoi qu’il en soit ».

Impact immédiat : la baisse des financements de l’apprentissage

Au-delà des financements directs la baisse des financements de l’apprentissage impacte très directement les établissements. Dont beaucoup se voient obligés de réduire la voilure alors que certaines entreprises rechignent à payer des « restes à charge » de plus en plus conséquents, sans oublier leur nouvelle contribution de 750€ par contrat. Face à cet impact baissier, l’enseignement supérieur s’adapte. Alors que 13 à 14% des étudiants de l’Iéseg suivent aujourd’hui leur cursus en alternance c’est un étiage qui ne sera pas dépassé. « Ce n’est pas aux autres étudiants de financer les apprentis. Chaque mode d’enseignement doit être équilibré », explique sa directrice, Caroline Roussel qui n’en constate pas moins que les entreprises « financent toujours le reste à charge » même avec la baisse des subventions.

Mais attention à ne pas jeter à l’eau un dispositif qui a beaucoup d’atoutsplaide la présidente de la Conférence des Grandes écoles (CGE) et directrice générale de Neoma, Delphine Manceau : « L’apprentissage dans l’enseignement supérieur ne doit pas être remis en cause, mais repensé pour s’adapter à un cadre budgétaire plus contraint, en gardant à l’esprit sa valeur ajoutée pour les étudiants comme pour les entreprises. À la CGE, nous plaidons pour une vision de long terme du financement de l’alternance, qui permette de préserver ce pilier de la professionnalisation dans l’enseignement supérieur ».

Dans ce contexte les entreprises vont-elles resserrer leurs partenariats vers un nombre plus faible de CFA. C’est ce que constate Nizarr Bourchada, directeur général adjoint du groupe IGENSIA : « Aujourd’hui nous constatons que les entreprises resserrent le nombre de leurs partenariats avec les écoles et les organisme de formation – elles passent de 100 à 10 parfois – pour s’appuyer sur des formateurs dont les offres sont plus claires et mieux régulées. Les organismes de formation « opportunistes » vont devoir monter patte blanche s’ils veulent conserver leurs accords ».

Mais faudrait-il faire payer aux apprentis une partie du coût de leur formation comme certains le demandent ? Ce qui est impossible aujourd’hui sans une nouvelle loi. José Milano pose en tout cas la question : « Il pourrait y avoir des frais de scolarité qui équivalent à ceux de l’université pour les non boursiers, dans une logique de responsabilisation et de contribution partielle au coût réel de la formation en apprentissage, qui est aujourd’hui entièrement financé par l’État et les entreprises ».

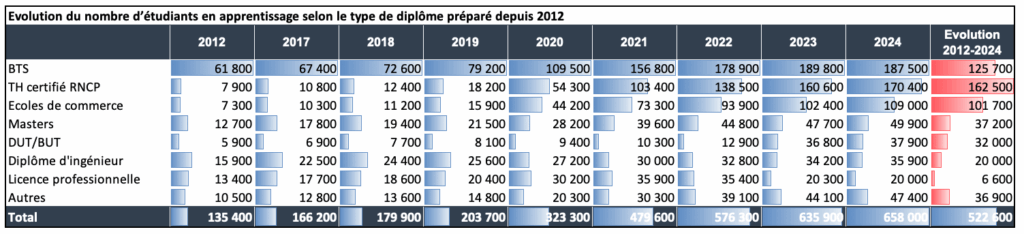

657 900 apprentis dans l’enseignement supérieur. Au 31 décembre 2024, les centres de formation d’apprentis accueillent 657 900 étudiants préparant un diplôme de l’enseignement supérieur. Cela représente une hausse de 3 % en un an et de 14 % en deux ans. Ainsi, en 2024 près de cinq étudiants en STS sur dix (46 %) effectuent leur année en apprentissage contre quatre sur dix (38 %) en 2021. En écoles de commerce, près d’un tiers (34 %) des étudiants sont en apprentissage en 2024 contre 20 % en 2021. Un quart des étudiants en IUT sont en apprentissage en 2024 contre 9 % en 2021. La part des étudiants effectuant un apprentissage est plus modérée à l’université.

Impact futur : une démographie en berne

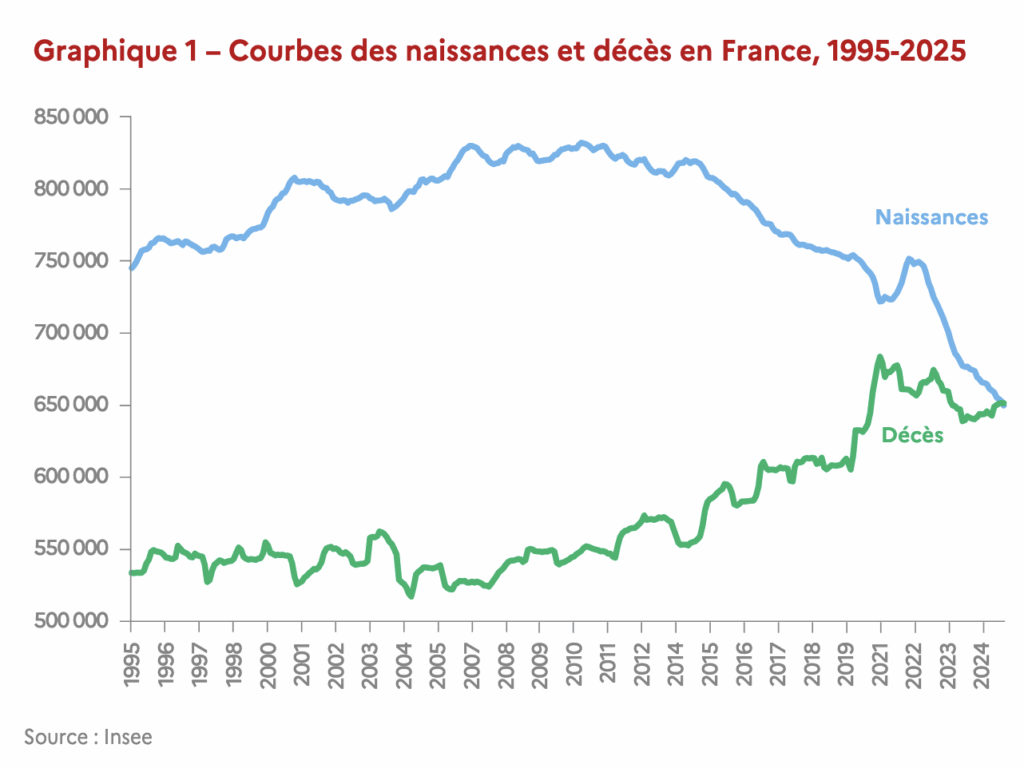

« La baisse continue et marquée des naissances depuis plus d’une dizaine d’années fait basculer la France dans un nouveau régime démographique qui bouscule les perspectives économiques à moyen terme », met en garde l’économiste Maxime Sbaihi dans sa note du Haut-commissariat au plan Des écoles au marché du travail : la marée descendante de la dénatalité parue en septembre 2025.

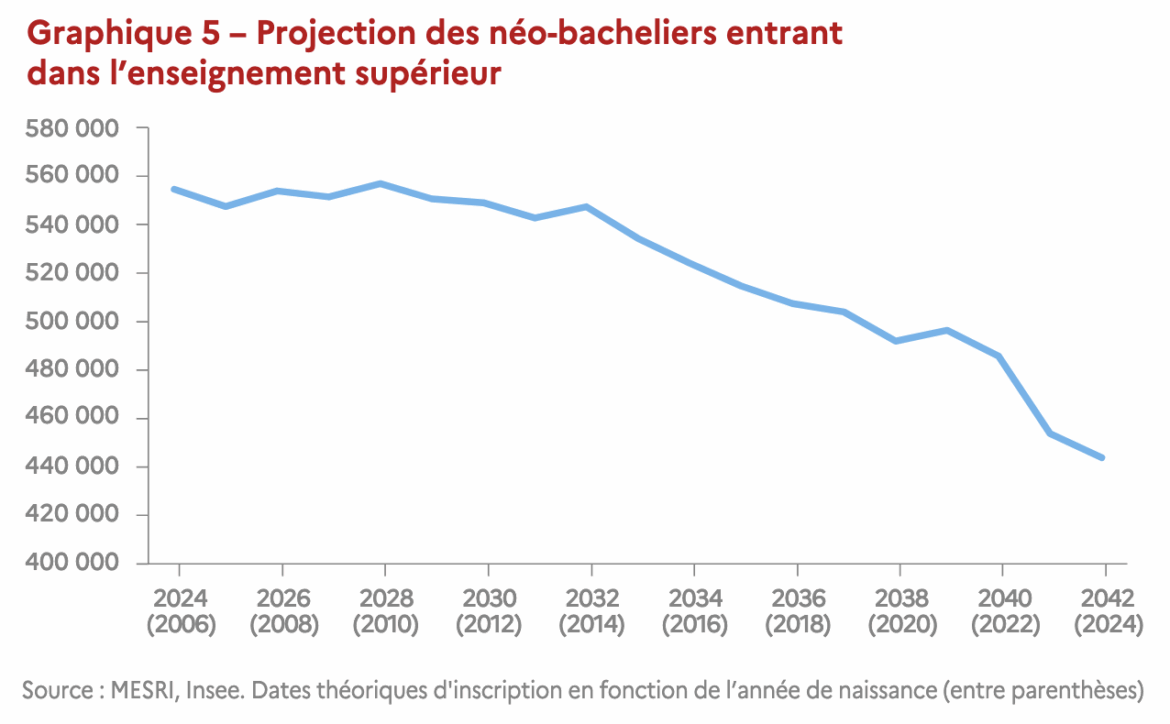

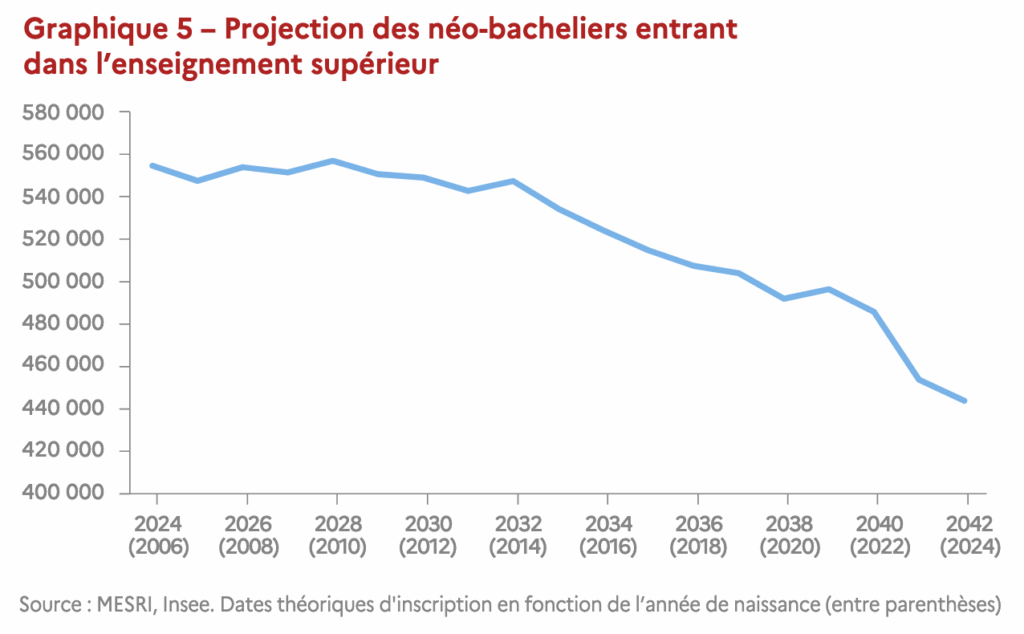

Le pic des entrées de bacheliers en première année d’enseignement supérieur serait ainsi atteint en 2028. Ensuite, si la proportion d’une classe d’âge obtenant le baccalauréat et poursuivant ses études dans le supérieur reste identique, les effectifs de néo-bacheliers inscrits en première année dans l’enseignement supérieur devraient baisser de 8% à horizon 2035 par rapport à aujourd’hui et de 20% d’ici 2042.

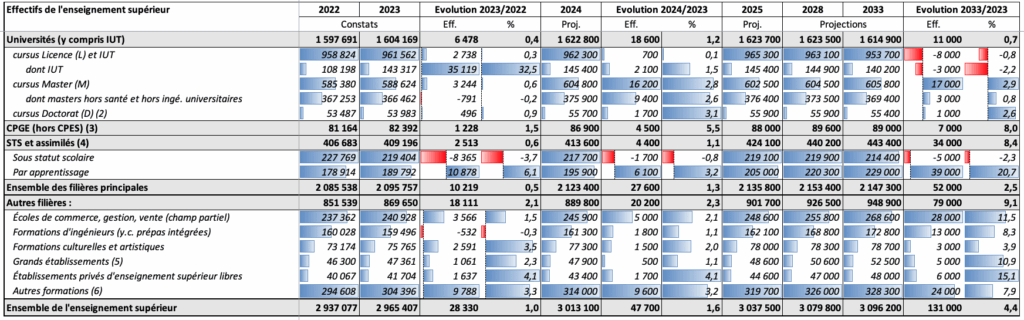

Dans sa note sur les Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2024 à 2033 le SIES estime quant à lui qu’on atteindrait un palier autour de 3,1 millions d’étudiants à l’horizon 2028. Au-delà, les projections suggèrent une stagnation, voire une légère baisse des effectifs, sous l’effet d’une diminution du nombre de bacheliers. Toutefois, selon le SIES, cette tendance « serait en partie compensée par la progression continue des taux de poursuite post-bac et par la diversification des parcours ». Ainsi, les formations non universitaires – notamment les STS en apprentissage, les écoles de commerce et d’ingénieurs, ainsi que les formations paramédicales et sociales – continueraient de tirer la croissance. À l’inverse, les formations universitaires « seraient plus directement exposées à l’effet démographique, particulièrement les licences générales, à l’exception des filières scientifiques et de santé ».

Des moyens pourtant nécessaires !

La tension est d’autant plus grande que les besoins de financements n’ont jamais été aussi importants. « La vraie question est de savoir comment financer notre développement alors que la compétition internationale est de plus en plus forte et que nous souhaitons rester largement ouverts à la diversité sociale. La politique sociale de Sciences Po c’est un coût de 80 millions d’euros par an. Si on ne veut pas faire exploser les frais de scolarité, il faut des moyens supplémentaires et le soutien de l’État qui est aujourd’hui de 72 millions soit moins que notre politique sociale » demande Luis Vassy, le directeur de Sciences Po

De même beaucoup d’écoles doivent aujourd’hui investir — notamment dans les technologies comme l’intelligence artificielle — « sans être certaines de la pertinence de ces choix à 2 ou 5 ans » s’interroge Jean Charroin pour lequel « les plans stratégiques sont donc difficiles à établir. Il y a une instabilité politique, institutionnelle, technologique et écologique qui rend les projections complexes ». Dans son programme à la tête de la Conférence des Grandes écoles, Delphine Manceau souhaite quant à elle « renforcer les échanges entre les écoles membres afin de partager les bonnes pratiques, innover collectivement, favoriser des initiatives communes pour faire face aux défis actuels du secteur et réfléchir ensemble à l’évolution de nos modèles ».