Le constat est sans appel et parfaitement prévisible : le nombre d’étudiants français va progressivement baisser après 2030. Comment un enseignement supérieur gavé d’étudiants depuis 30 ans va-t-il pouvoir s’adapter ? Un défi considérable auquel l’enseignement supérieur ne sait pas encore comment répondre alors que d’autres défis, plus immédiats, sont déjà là : au mieux stagnation des contributions de l’État, baisse du financement de l’apprentissage, ralentissement de l’activité économique et donc de l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Après la semaine dernière un état des lieux nous nous penchons cette semaine sur les solutions envisagées.

Un impératif : augmenter les ressources propres. Dès janvier 2025 il fut l’un des premiers à s’exprimer clairement en ce sens. Dans son plan stratégique El Mouhoub Mouhoud, le président de PSL, entend « diversifier le modèle économique de PSL » afin de conserver globalement « 50% de ressources propres » en développant de nouvelles sources de financement en recherche, en formation continue ou encore en coopération internationale. Les formations nouvelles se feront ainsi avec des droits progressifs – en ne dépassant pas les 10 000€ par an pour les plus favorisés – à l’image de ce que pratique depuis longtemps Paris-Dauphine. « Mais il ne faut pas que l’État considère que les ressources propres se substituent aux subventions pour charge de service public. Au contraire il doit abonder ces ressources », insiste le président.

En cette rentrée 2025 le directeur de Mines Saint-Etienne, Jacques Fayolle, suit la même voie en faisant « évoluer son modèle économique face aux exigences de l’État. On ne peut pas passer sous silence les enjeux de soutenabilité de notre modèle ». Son objectif à dix ans : passer à 60% de ressources propres pour 40% de subventions (qui ne baisseraient pas) contre la proportion contraire aujourd’hui. Mécénat, chaires d’enseignement et de recherche, plateformes technologiques et bien sûr la formation continue, les entreprises vont être mises à contribution par sa toute nouvelle direction du développement.

Mêmes ambitions d’augmentation des « fonds propres », avec un modèle de financement public-privé « plus affirmé », du côté de l’université Côte d’Azur. Aujourd’hui près de 30 % du budget (320 M€) provient de ressources propres : appels à projets, Idex et partenariats alors que sa fondation universitaire fédère acteurs publics, privés et diplômés pour financer des projets structurants. Exemple emblématique : le regroupement des formations médicales (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) sur le campus Saint-Jean-d’Angély, financé par un mix inédit de fonds publics et privés. « Forte d’un réseau de 350 000 diplômés, l’UCA engage une stratégie inédite de mobilisation grâce à la fondation et à des dispositifs de défiscalisation. Les alumni peuvent désormais financer des bourses, soutenir des projets de recherche ou recruter via l’université », se projette le directeur général des services de l’université, Régis Brandinelli, qui a demandé à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) de venir faire un audit de son fonctionnement.

C’est également pour répondre à ces questions que l’Iéseg a organisé en juin 2025 avec ses personnels sa première « Fresque de l’enseignement supérieur ». « Nous sommes solides financièrement mais aussi conscients des mutations qui viennent impacter l’équilibre des Grande écoles, notamment avec une démographie délicate. Comment les entreprises pourront-elles financer à l’avenir leurs axes de formation et les familles les études de leurs enfants ? », demande sa directrice générale, Caroline Roussel quand Alice Guilhon, directrice générale de Skema s’exclame : « Nous sommes confrontés à des officines privées qui occupent un territoire que les acteurs « historiques » n’ont pas su occuper. Des officines qui ont su se développer via le marketing digital. Nous devons jouer avec les mêmes règles du jeu que ces officines en créant des programmes qui répondent aux besoins des entreprises et des territoires. Nous pouvons nous autoriser à penser différemment ! »

Augmenter les frais de scolarité : oui mais ? C’est une revendication constante des écoles d’ingénieurs publiques depuis des années : augmenter les droits d’inscription de leur cursus ingénieur jusqu’à un peu moins de 10 000€ par an – étiage qu’on retrouve dans les écoles privées – avec tout un système de bourses allant jusqu’à la gratuité. Aujourd’hui seuls les MSc peuvent être proposés à des tarifs pouvant atteindre les 9 000€. On en est loin dans les école d’ingénieurs. Une hausse des droits d’inscription – aujourd’hui à 3200€ comme dans l’ensemble des écoles de l’Institut Mines Télécom (IMT) – n’est pas au programme des Mines Saint-Etienne. D’autant que Jacques Fayolle craint que cette hausse « induise une baisse de la subvention pour charge de service public »…

Une revendication à laquelle les trois derniers ministres de l’enseignement supérieur, dont l’actuel démissionnaire Philippe Baptiste, semblent en tout cas désireux de répondre favorablement tout en étant bloqués par l’instabilité politique. C’est ce que proposent également l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) et l’Inspection générale des finances dans un rapport intitulé « Le modèle économique des établissements publics de l’enseignement supérieur ». Rendu en janvier 2025 aux ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Économie, son contenu a été révélé par l’AEF. La hausse que les inspections envisagent pourrait apporter jusqu’à 3 milliards de ressources supplémentaires aux EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel). Oui mais combien d’étudiants dans la rue, même si un système de bourses serait bien entendu élargi ?

L’exemple de l’Institut Mines Télécom business school montre en tout cas qu’une augmentation est possible si elle est justifiée et encadrée. Même pour les boursiers qui étaient jusqu’ici complétement exonérés. Depuis la rentrée 2025, les étudiants boursiers primo-entrants en Programme Grande École (PGE) contribuent ainsi à hauteur de 4 500€ par an à leurs frais de scolarité, soit 50% du plein tarif 2025. Pour financer ces nouveaux droits de scolarité, IMT Business School a signé une convention avec BNP Paribas permettant à tous les étudiants du PGE d’accéder à un prêt bancaire de 25 000€, sans caution ni frais de dossier, à un taux fixe de 0,99% et remboursable sur 8 ans après leur diplomation. « La nouvelle grille tarifaire vise ainsi à réduire ces disparités et à renforcer la perception de la valeur du diplôme, tout en maintenant l’accessibilité pour les étudiants boursiers », explique le directeur de l’IMT business school, Herbert Castéran.

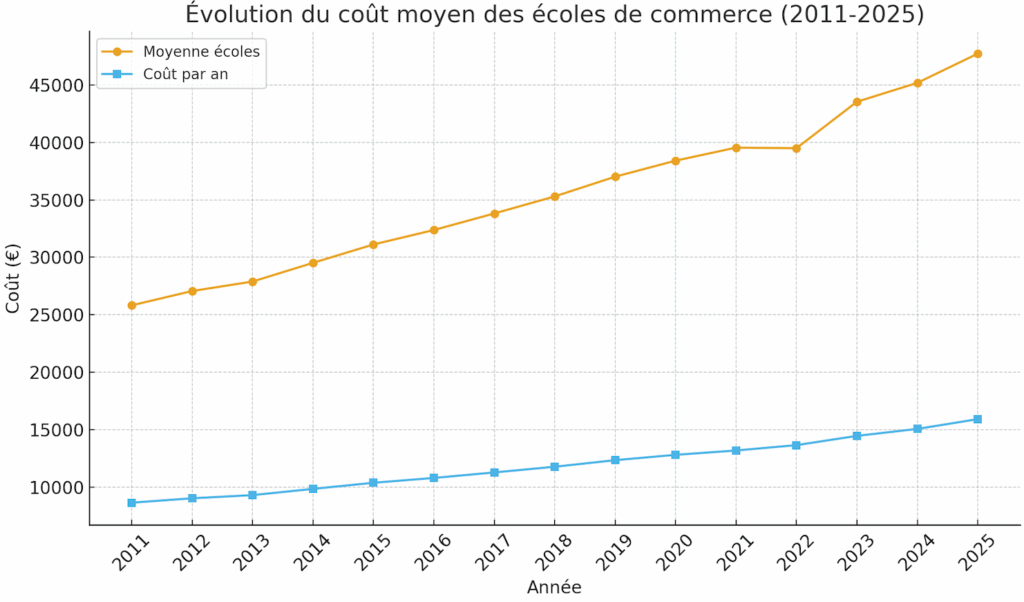

Un système par exemple en vigueur à Sciences Po mais qui y atteint ses limites. Son directeur, Luis Vassy, souhaite ainsi à l’avenir « éviter de monter les droits de scolarité ». Calculés en fonction des ressources du foyer auquel est rattaché l’étudiant ils sont aujourd’hui compris entre 0 € et 14 720 € par année universitaire en bachelor et 0 € à 20 380 € en master. Dans les écoles de management les droits semblent également atteindre un cap difficile à dépasser alors quela barrière des 70 000 euros a été franchie cette année par HEC pour les trois années de son PGE.

Mieux gérer : un impératif ! PourJacques Fayolle la réflexion globale passe également par une optimisation des charges de l’école et par une facturation au « juste prix » des actions de formation et de recherche : « Nous ne prenons parfois pas le coût complet de nos actions. Nos partenaires doivent prendre l’habitude de payer nos prestations au juste prix ». Chaque chef de projet devra maintenant examiner l’ensemble des coûts liés à des appels à projet et « refuser de répondre à ceux qui ne sont pas soutenables économiquement ».

Un impératif de gestion qui peut également passer par des alliances quand trop d’écoles sont encore loin d’atteindre une « taille critique ». Ou rechignent à s’associer comme le regrettait le directeur de l’Efrei, Frédéric Meunier, lors du dernier congrès de l’Union des Grandes écoles indépendantes (UGEI) : « Nous ne savons pas partager des coûts, pour créer de bons systèmes d’information par exemple. J’ai 25 personnes à la DSI. Je ne vois pas comment une école de 1000 personnes peut fonctionner alors que la demande des étudiants est la même ». Seule mutualisation entre les écoles rappelle Joël Cuny, président de l’Ugei et directeur général de l’ESTP : les concours communs comme Avenir ou Puissance Alpha.

L’immobilier reste également un sujet stratégique dans des établissements qui y ont beaucoup investi ces dernières années. Or « la plupart des bâtiments sont surutilisés entre septembre et février, puis quasi inoccupés à partir d’avril (stages, mobilités internationales, etc.) », souligne Jean Charroin, qui estime que « l’avenir pourrait consister en des campus plus flexibles, adaptés à une présence étalée sur toute l’année, et à des modèles plus hybrides travail/études comme aux États-Unis ou au Canada ».

Fusions, acquisitions, regroupements ! Dans ce contexte il est « possible que des fusions entre établissements deviennent inévitables dans les années à venir » estime encore Jean Charroin. « Il y a beaucoup trop de places qui s’ouvrent, notamment dans les école d’ingénieurs, par rapport à la volonté des jeunes. Des écoles vont disparaitre ou être rachetées ! Les groupes se constituent d’ailleurs en général en reprenant des écoles malades qu’ils redynamisent », confirme Frédéric Meunier.

Engagées dans un large mouvement de fusion depuis 15 ans les universités peinent encore à en gérer les conséquences financières, même si cela leur a incontestablement permis de progresser dans les classements. Dans l’enseignement supérieur privé de grands groupes, tel Galileo, Omnes Education, Eduservices ou encore Ionis, se sont constitué ces dernières années. Mutualisant de nombreux services ils sont des modèles d’organisation. A l’image de emlyon pour Galileo des écoles de premier plan les ont rejoints.

En 2025 cela a été au tour de l’ICN de passer sous le contrôle du groupe britannique GEDU pour un investissement initial de plus de 20 millions d’euros avec jusqu’à 40 millions d’euros (opération menée par HEADway Advisory) . « Nous tenons aujourd’hui à donner à l’ICN l’opportunité de travailler dans une contexte beaucoup plus international et de répondre mieux aux nécessités de sa triple couronne », explique le directeur général de GEDU, Vishwajeet Rana, qui insiste : « Nous investissons sur le long terme, nous ne sommes pas dans une logique d’achat et de vente comme un fonds d’investissement ».

« On ne peut pas exclure de recourir à des financements privés pour financer sa croissance. Mais à SKEMA, nous pourrions doubler de taille dans les cinq ans sans faire appel à des financements extérieurs. Nous n’excluons rien mais je ne veux pas toucher à notre statut associatif », estime quant à elle Alice Guilhon, la directrice générale de Skema, qui n’envisage pas de fusion mais pourrait « racheter un établissement à l’international comme nous l’avions engagé il y a deux ans aux Etats-Unis».

Formation continue mon amour. Dans un enseignement supérieur en carence démographique la formation continue semble le relais de croissance idéal. Seulement il y a loin de la coupe aux lèvres. « Quand on me demande quelles sont les différences les plus significatives entre l’INSEAD et les autres écoles de commerce, je parle souvent de l’executive education, qui représente 50% de notre activité », établit le dean de le dean le l’Insead, Francisco Veloso. Car si la proportion est la même à HEC, elle est bien moindre partout ailleurs. Mais progresse comme à Neoma. « Il y a huit ans il n‘y avait rien en executive education à Neoma. Depuis le chiffre d’affaires a été multiplié par 8,5 et dépasse aujourd’hui les 3,5 millions d’euros et même 7,5 millions après le rachat de Meltis. Nous sommes aujourd’hui au 19ème rang mondial dans les programmes sur mesure selon The Financial Times », se félicite Stéphane Dubreuille, directeur de l’Executive Education de Neoma.

Rennes SB est aujourd’hui dans le peloton de tête des écoles les plus engagées dans le développement de sa formation continue. « Nous avons revu l’ensemble du catalogue pour remettre l’entreprise au centre. Nous avons par exemple construit toute une gamme de formation pour accompagner les transformations IA dans les entreprises, comme l’IA4Business ou encore l’IA4HR. Nous innovons également en aidant les entreprises à capturer et à valoriser leurs savoir-faire, grâce à un partenariat structurant avec LinkedIn Learning » explique son directeur général, Adilson Borges. Cela passe par exemple par le lancement du programme The NextCLO (CLO est l’acronyme pour Chief Learning Officer), une formation qui vise à faire monter en compétence les équipes du Learning Développent de toutes les entreprises du CAC 40, et les aider à prendre une posture d’agents de transformation pour nos organisations.

Du côté des école d’ingénieurs également les ambitions s’affirment également. Alors qu’elle représente aujourd’hui entre 4 et 5% de son budget total, le développement de la formation continue sera prioritaire à Mines Saint-Etienne qui entend bien doubler son chiffre d’affaires en la matière. A Paris sa cousine des Mines a ouvert un département Executive Education particulièrement actif qui vient par exemple de présenter une certification en ligne dédiée à la transformation des entreprises de l’assurance et de la banque par la data et l’IA avec l’IFPASS (institut de formation de la profession de l’assurance). «Ce partenariat avec le Groupe Ifpass est l’opportunité pour Mines Paris – PSL Executive Education de s’adosser à un organisme de formation reconnue auprès des entreprises des secteurs de l’assurance et la banque, permettant ainsi de compléter notre offre de formations interentreprises et sur mesure dans le domaine de la transition numérique, et plus spécifiquement de la science des données et de l’intelligence artificielle » précise Laurent Amice, directeur général de Mines Paris – PSL Executive Education.

Et parmi toutes les écoles une se distingue particulièrement : CPE Lyon comme l’explique son directeur, Gérard Pignault : « Nous avons vécu des années difficiles avec le Covid mais l’activité formation continue représente de nouveau aujourd’hui un quart de notre budget, trois millions sur douze, avec des points forts historiques dans la chimie et les procédés mais aussi aujourd’hui les sciences du numérique ».

Mais rien n’est évident en la matière. L’IMT Atlantique a même arrêté de faire de la formation continue. « Nos enseignants-chercheurs sont déjà mobilisés par leur recherche et leurs enseignements en formation initiale et nous leur en demandons déjà beaucoup. Pour nous relancer en formation continue, il nous faudrait trouver d’autres types d’intervenants », explique son directeur, Christophe Lerouge. Dans son rapport sur Junia le Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) lui recommande notamment à Junia d’évaluer la réelle pertinence du maintien de sa filiale Junia XP, dont l’objectif est de proposer des certifications en formation continue, qu’il juge « extrêmement difficile à développer et à rendre rentable ».

Recherche partenariale : êtes-vous prêts ? La recherche partenariale est devenue un atout précieux des écoles d’ingénieurs. Les chaires contribuent de plus en plus à leur financement tout en mettant leurs enseignants et étudiants au contact des entreprises. « Notre budget est d’environ 95 M€ dont 40 M€ de ressources propres. Notre marge de manœuvre essentielle est donc le développement de partenariats industriels – nous disposons de 16 chaires industrielles pour des projets de recherche – mais aussi la levée de fonds avec du mécénat dans le cadre de la Fondation de l’IMT », explique par exemple Christophe Lerouge, le directeur de l’IMT Atlantique. À Limoges, 3iL Ingénieurs a pour sa part ouvert cette rentrée deux chaires en partenariat avec deux jeunes entreprises françaises Fugama Smart Machines et Rob’Occ. « Cela démontre que l’école est en prise directe avec les évolutions technologiques majeures, un argument fort pour séduire de futurs étudiants et enseignants-chercheurs », soutient Dominique Baillargeat, directrice générale de l’école.

Une recherche jugée très souvent trop théorique dans les écoles de management. Serge da Motta Veiga, directeur général adjoint de Neoma en charge de la faculté et directeur de la recherche, entend ici la faire évoluer vers«une recherche qui peut servir aux entreprises. Notre recherche est déjà alignée en ce sens mais reste encore un peu trop centrée sur sa seule publication. Il ne faut pas seulement publier son article et passer au suivant. Il faut aussi pouvoir disséminer sa recherche et son expertise dans un domaine de recherche auprès du grand public ou des entreprises ». Pour ce faire Neomaaidentifié quatre pôles d’excellence dans lesquels elle souhaite plus particulièrement développer nos expertises en termes de recherche : The Future of Work, The World We Want, The Complexity Advantage et AI, Data Science & Business. « Mais de plus en plus, il faut penser en termes de partenariat avec les entreprises. Un des axes futurs de la recherche c’est la co-construction de projets de recherche avec le monde professionnel », reprend le directeur.

La participation aux projets européens est aussi un enjeu majeur. Alors que le financement des Idex devrait se tarir en 2027 c’est vers les ERC (European Research Program) que se tournent les établissements d’enseignement supérieur. « Certains établissements sont prêts, d’autres non. Une montée en compétence est nécessaire. Mais beaucoup d’écoles restent de taille modeste : comment alors s’intégrer dans des dynamiques de site ou de recherche à grande échelle ? », s’interroge Jean Charroin.

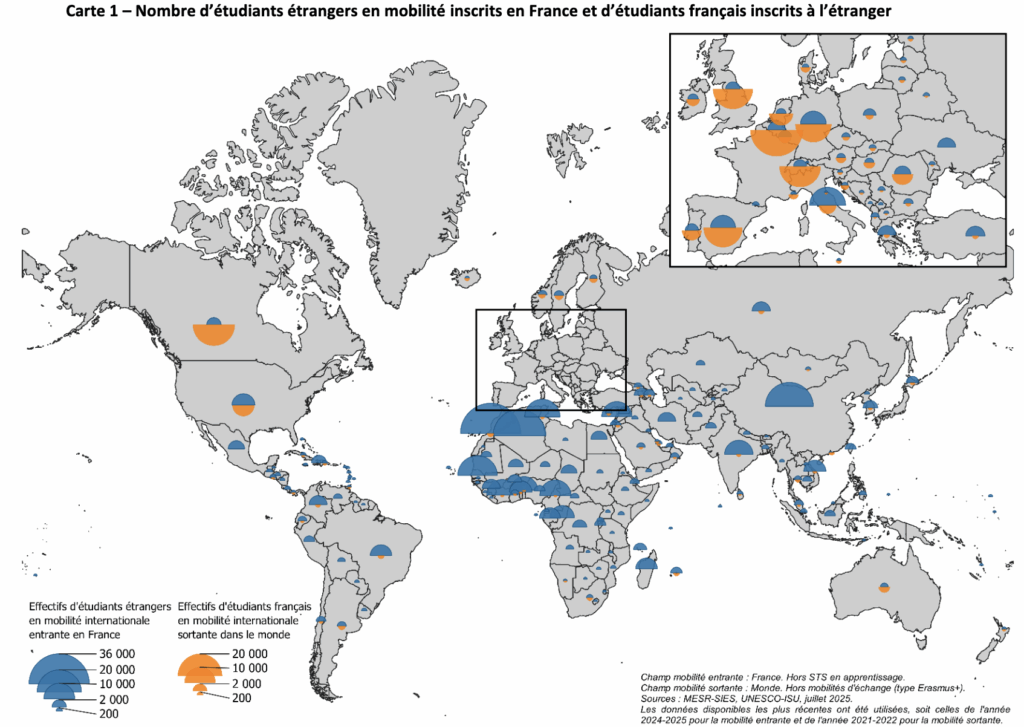

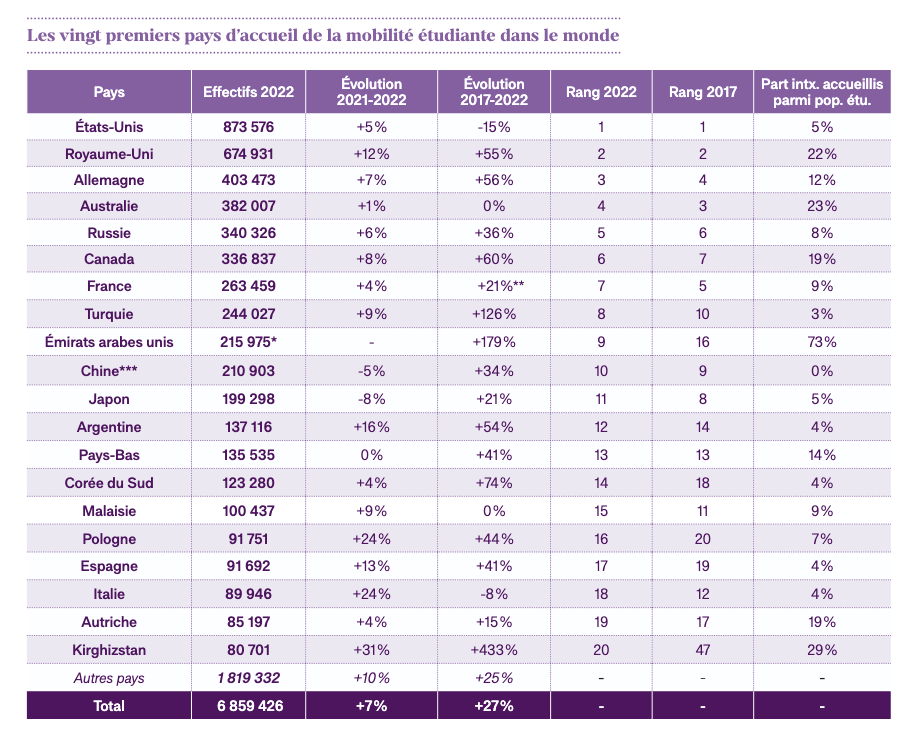

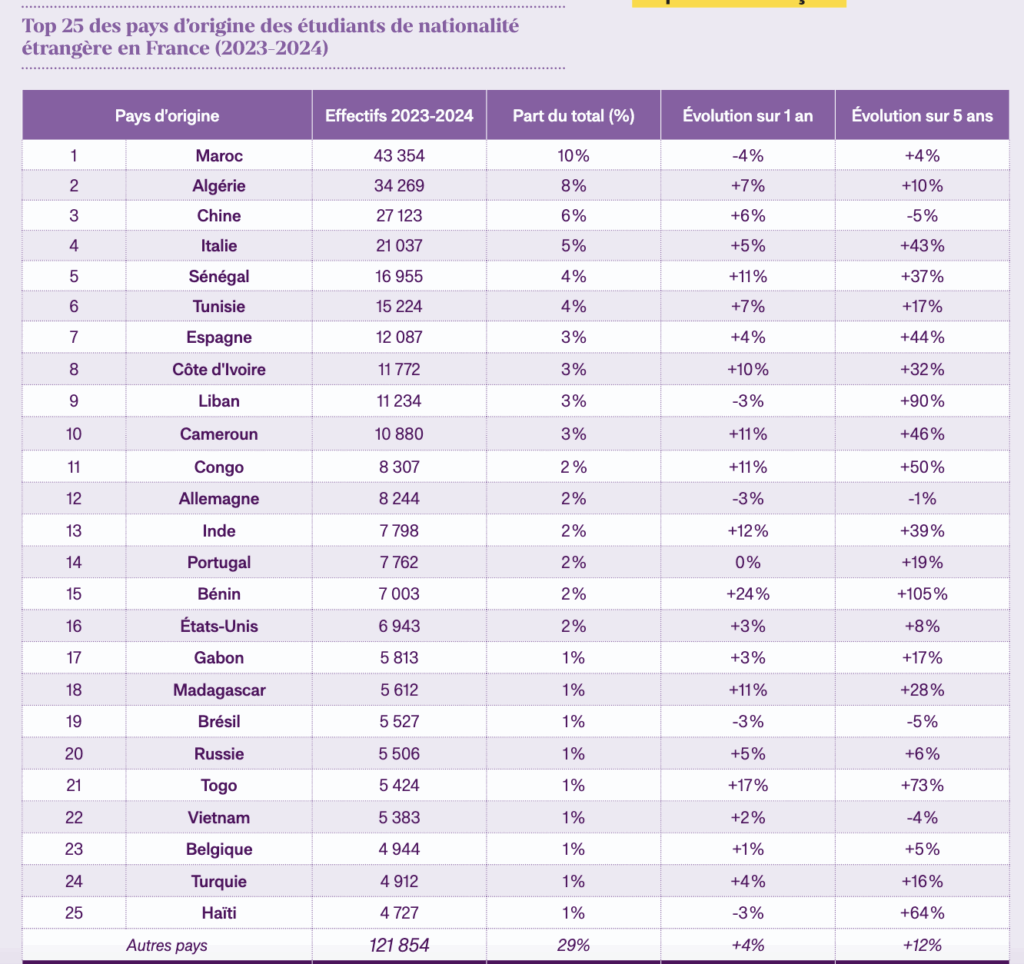

Étudiants internationaux, jusqu’où ? La hausse du nombre d’étudiants internationaux est-elle un relais de croissance pour l’enseignement supérieur ? A la rentrée 2024, 329 100 étudiants étrangers en mobilité internationale sont en tout cas inscrits dans l’enseignement supérieur en France, soit 12 % de l’ensemble des effectifs. Ce nombre poursuit sa progression régulière (+3 % en un an, +13 % par rapport à 2019-2020 et +38 % en 10 ans) », constate le Système d’information et études statistiques (SIES) dans sa note Les effectifs d’étudiants étrangers en mobilité internationale en 2024-2025. Cette croissance est portée depuis plusieurs années par des flux importants d’étudiants en provenance d’Afrique et d’Asie ainsi que par l’attractivité internationale des écoles de commerce, gestion et vente. « Les mobilités étudiantes vers la France ont trouvé leur vitesse de croisière, dans un contexte international incertain », analyse Donatienne Hissard, directrice générale de Campus France : « Les étudiants mobiles n’ont jamais été aussi nombreux dans le monde, mais leurs choix de destination se diversifient : on est passé d’une poignée de compétiteurs à une palette plus large, avec un repli en cours aux Etats-Unis, premier pays d’accueil. Le défi pour l’Europe et la France est de se positionner comme une alternative dans ce paysage inédit. »

C’est dans cette perspective que France Universités « choisit d’intensifier son engagement et de porter un ensemble de propositions visant à renforcer durablement l’attractivité du système français ». La conférence fait sept propositions dont la première est d’« établir une claire distinction entre mobilité académique et scientifique d’une part, et flux migratoires généraux d’autre part, tant dans les discours publics que dans les dispositifs réglementaires, pour soutenir les apports quantifiables et immatériels des étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs internationaux ». Les universités françaises plaident ainsi pour un « cadre interministériel réellement dédié à la mobilité internationale, allant au-delà du seul prisme migratoire ». Il faudrait également selon elle intégrer la mobilité internationale dans les COMP (contrat d’objectifs, de moyens et de performance).

Si les universités restent les établissements de prédilection des étudiants internationaux (64 % d’entre eux s’y inscrivent à la rentrée 2024), les écoles de commerce, gestion et vente accueillent trois fois plus d’étudiants étrangers en mobilité internationale qu’il y a 10 ans : en 2024, ils représentent ainsi 20 % des inscrits dans ces établissements. « Les étudiants internationaux sont très importants et garantissent la pérennité de notre modèle économique au même titre que le développement de la formation continue » spécifie la directrice générale de emlyon Isabelle Huault, qui s’appuie sur les capacités du groupe Galileo pour se développer et a par exemple investi dans le capitale de la London Interdisciplinary School (LIS), une jeune école britannique fondée en 2019.

De même GEDU apportera à l’ICN son expertise sur les étudiants internationaux et l’aidera à recruter dans le monde entier. « Il est difficile pour une école comme la nôtre d’être présente là où GEDU est déjà bien implanté et recrute des étudiants. Nous devons être internationaux et recruter à l’international à un moment où les meilleures écoles françaises augmentent leurs recrutements et assèchent ceux des autres écoles », explique la directrice générale de l’école, Florence Legros, qui pense aussi pouvoir trouver des synergies avec d’autres écoles de GEDU dans le monde.

A Lille le président de l’université catholique, Patrick Scauflaire, analyse : « Nous ne pouvons pas faire reposer notre avenir sur l’accueil d’étudiants internationaux qui représentent aujourd’hui presque 20% de nos effectifs. Nous sommes une université très internationale à seulement cinq kilomètres de la frontière belge, proche de l’Angleterre, tournée vers l’Europe et favorable à la construction européenne ». D’autant qu’encore faut-il que les autorités suivent le mouvement. Dans son article « J’ai perdu tous mes droits ! » : les étudiants internationaux suspendus au renouvellement de leur titre de séjour Le Monde met en exergue que, « Malgré des discours officiels valorisant l’attractivité de la France pour les étudiants étrangers, des milliers d’entre eux se retrouvent chaque année suspendus au renouvellement incertain de leur titre de séjour, qui conditionne logement, emploi et poursuite d’études ». « La délivrance et le renouvellement des visas pour les étudiants internationaux est un vrai sujet. Heureusement, les bons rapports avec la préfecture et la culture de proximité du Nord aide à trouver des solutions assez efficaces pour nos étudiants internationaux », établit encore Patrick Scauflaire.

- Les chiffres du SIES sont notablement différents de ceux donnés par Campus France qui sont de 443 500 étudiants internationaux en France. Le SIES ne comptabilise en effet que les étudiants de nationalité étrangère titulaires d’un diplôme d’études secondaires étranger ou d’un baccalauréat français obtenu à l’étranger. Ils correspondent à une population venant suivre des études supérieures en France après une scolarité dans leur pays d’origine. Campus France comptabilise lui tous les étudiants étrangers.

S’implanter sur tout le territoire. Les grandes écoles sont de plus en plus des marques globales qui se développent sur plusieurs territoires. Témoin BSB qui vient d’inaugurer son nouveau campus lyonnais. « Notre nouveau campus représente 45 M€ d’investissements. Nous sommes à Lyon depuis maintenant plus de 10 ans et nous avons fait le choix de nous y développer notamment car le potentiel de marché est important et les coûts de l’immobilier sont divisés par trois par rapport à Paris. Paris fait sens bien sûr mais le modèle économique y est très difficile à tenir. Il s’agit aussi d’un élément stratégique de différenciation : nous préférons être la deuxième business school à Lyon que la quinzième à Paris », commente Stéphan Bourcieu, son directeur général.

Des implantations d’autant plus faciles à financer que les collectivités sont demandeuses. Ces dernières années les implantations de campus dans des « villes d’équilibre » se sont multiplié : EPF à Saint-Nazaire, ISC Paris à Orléans, Ecam à Cherbourg, Ipsa à Metz ou encore Ipag à Thionville comme l’explique son directeur, Olivier Maillard : « Thionville est une ville au fort passé industriel qui a laissé la place à des entreprises de pointe. C’est également une place financière à vingt minutes du Luxembourg. La croissance est régulière dans un territoire désenclavé à seulement 1 h 45 de Paris en TGV. Il y a avait donc un besoin important de formation alors que la Grande école la plus proche est à Reims ».

Fondations : le nerf de la guerre. Aujourd’hui pratiquement tous les établissements d’enseignement supérieur possèdent leur fondation et rêvent de faire aussi bien que HEC. En totalisant 213 millions d’euros, la campagne de fundraising que la Fondation HEC a lancé en juin 2019 et qui s’est achevée en 2024 est la plus importante campagne de levée de fonds jamais réalisée par une Grande école. La levée de fonds « Impact tomorrow » double ainsi le résultat de la précédente levée de fonds qui s’était achevée en 2013. Cela grâce à la contribution de près de 6 000 donateurs et Grands Donateurs, dont le nombre a également doublé, avec de plus en plus particuliers non diplômés d’HEC. 53 entreprises mécènes se sont également mobilisées pour appuyer l’école et représentent 40 % des dons.

Si HEC peut le faire l’École polytechnique aussi ! La Fondation de l’École polytechnique a ainsi lancé en 2024 sa 3e campagne de levée de fonds avec un objectif de collecte de 200 millions d’euros.Sous la présidence de Frédéric Oudéa, la campagne s’adresse aux 30 000 anciens – dont 4 500 donateurs espérés – et aux entreprises avec l’objectif de lever, à parité, 200 millions d’euros (la précédente campagne s’était achevée sur un total de 87 millions et la première avait atteint 35 M€). « Beaucoup d’énergie à fournir pour y parvenir mais nous avons déjà 85 millions d’euros d’engagement et il nous reste encore cinq ans. Nous voulons inscrire la philanthropie dans les réflexes de nos alumni alors que ce n’est pas encore totalement acquis en France », spécifie Frédéric Oudéa. Des structures sœurs travaillent également aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour lever 20 millions d’euros en tout. De quoi faire rêver toute la planète enseignement supérieur mais avec une question : seuls les leaders peuvent-ils survivre dans ces temps agités ?