Comment s’orientent les jeunes selon une étude menée par l’association Article 1

« »Votre parcours est inspirant » me disent les recruteurs. Mais non je ne reçois pas pour autant de proposition d’emploi. La méritocratie ne fonctionne pas », déplore Aïssa Imane Cissé, jeune ingénieure noire et voilée en amont des premières Assises de l’égalité que l’association dédiée aux questions de diversité sociale Article 1 organisait le 25 avril. Les questions de diversité sociale, dans la formation comme dans l’entreprise, reprennent aujourd’hui toute leur place après plusieurs années où les questions environnementales étaient plus au centre des préoccupations. Notamment en classe préparatoire scientifique avec les récentes initiatives de CentraleSupélec et de l’Isae SupAero.

L’association Article 1 organise ses premières Assises de l’égalité. « Quand on parle d’égalité des chances on oublie à quel point nous sommes chacun assignés à un groupe avec toutes les discriminations que cela implique », analyse Réjane Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po, le CEVIPOF lors du colloque d’Article 1. Spécialiste des expressions contemporaines du principe d’égalité à travers le prisme des différenciations jugées légitimes et illégitimes elle insiste : « Si on ne fait rien, on assiste naturellement à des reproductions des élites avec des sédimentations dans l’orientation qui interviennent très vite. Au-delà de l’égalité des chances il faut arriver à l’égalité des résultats ».

Et c’est justement pour faire respecter l’Article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » – qu’a été cocréée Article 1 par Benjamin Blavier, aujourd’hui à la tête d’une des principales associations de France actrices de la diversité, notamment avec tout un travail sur le mentorat et l’orientation des jeunes : « Il faut travailler avec les établissements scolaires et nous organisons des conférences partout pour faire connaitre les filières à tous. Un beau travail a déjà été fait dans les Grandes écoles, et il faut continuer, mais il faut également se poser des questions sur l’entrée dans les masters universitaires ».

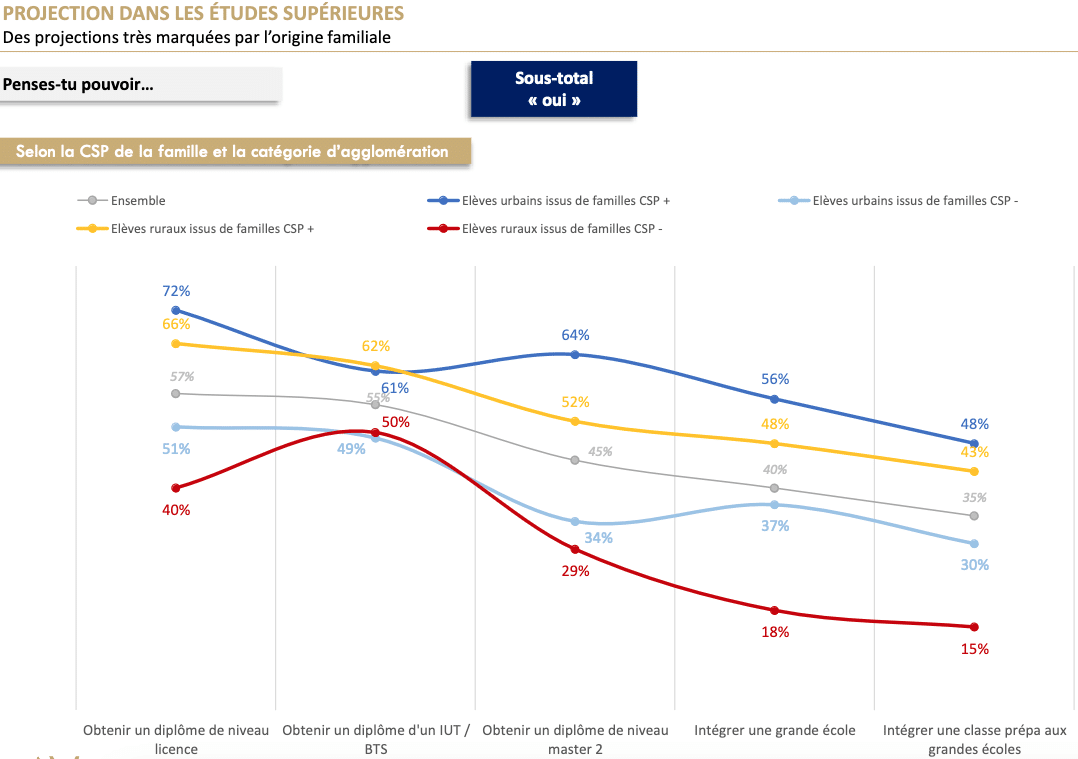

CSP, orientation et emploi : l’état des lieux. Selon l’enquête menée par l’association Article 1 en 2024 alors que 72% des jeunes urbains de familles CSP+ se sentent en capacité d’obtenir un diplôme de licence, ils ne sont que 51% chez les jeunes urbains issus de familles CSP- et encore moins, 40%, chez les jeunes ruraux issus de CSP-. Selon l’étude le principal frein à l’égalité des chances en orientation est l’environnement social et territorial. « L’environnement proche des jeunes concentre la majorité des sources d’informations pour construire leur futur. C’est cet environnement scolaire et familial qui joue un rôle prépondérant dans leurs aspirations académiques puis professionnelles. Mais pour faire évoluer la situation il faut avoir conscience que nous nous battons contre un système qui se défend. Lutter contre les inégalités c’est aussi porter atteinte aux privilèges d’une classe dominante », commente Benjamin Blavier.

Ce manque d’information conduit les plus défavorisés à s’autocensurer démontrent les experts de l’Institut des politiques publiques (IPP) dans leur note Confiance en soi et choix d’orientation sur Parcoursup : Enseignements d’une intervention randomisée. Selon eux une bonne information comblerait « 95 % de l’écart initial dans la probabilité d’admission en CPGE entre élèves d’origine sociale favorisée et défavorisée, et 72 % de l’écart entre filles et garçons ».

Ouverture sociale en prépas : les écoles s’engagent. CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay et l’École des Ponts ParisTech se sont engagés cette année à « faire de la classe préparatoire scientifique aux grandes écoles un véritable tremplin d’ouverture sociale et de genre » au sein de lycées des territoires de Paris-Saclay et de l’académie de Créteil. Des sessions de tutorat/mentorat seront notamment organisées tout au long de l’année par des élèves et/ou alumni de chaque école partenaire, chaque tuteur/mentor suivant personnellement un élève de classe préparatoire tout au long de l’année. Une bourse de vie de 1 000 euros sera par ailleurs versée à certains élèves disposant de ressources financières limitées afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs études. « Force est de constater que beaucoup de jeunes femmes ou d’élèves boursiers se mettent naturellement des freins alors qu’ils ont le potentiel pour intégrer nos écoles. Il leur faut gagner confiance en eux et c’est l’essence même de notre programme », commente Olivier de Lapparent, directeur du Centre des diversités et de l’inclusion de CentraleSupélec.

Une trentaine d’élèves intégreront le dispositif dès la prochaine rentrée universitaire 2024-2025. Ils sont trois fois plus déjà dans le programme monté par l’Isae SupAero en 2022 pour soutenir les élèves des classes préparatoires scientifiques de et autour de Toulouse. « Avec « OSE Ingé » nous soutenons des élèves boursiers tout au long de leur cursus en CPGE afin de les aider à construire leur projet d’avenir et à développer leur ambition », explique Émilie Teyssedre, la directrice adjointe des programmes d’ouverture sociale de l’école. Dans ce cadre près de 75 élèves bénéficient cette année d’un accompagnement personnalisé et individuel par un mentor alumni de l’Isae-SupAero ou de l’Enac, jusqu’aux concours. Des concours qu’une première promotion de va passer sans pour autant que le programme se fixe des objectifs d’intégration spécifiques à l’Isae-SupAero. Et le programme se développe. A la demande du rectorat de Montpellier et de l’Institut polytechnique de Paris, qui en sera partenaire, le programme s’étend à Nîmes et Montpellier.

Cordées de la réussite : tout vient de là. Créées en 2008 les Cordées de la réussite ont donné une formidable impulsion à la diversité sociale dans l’enseignement supérieur. Aujourd’hui plus de 900 Cordées sont déployées dans les territoires qui rassemblent plus de 3 500 établissements et près de 800 têtes de cordée. Depuis la 2020, les formations présentes sur Parcoursup peuvent prendre en compte la participation à une Cordée de la réussite dans leur examen des candidatures sur Parcoursup. Cette année, plus de 5 300 formations sont engagées dans cette démarche, soit près de 40 % des formations sous statut étudiant. Depuis lors, ces candidats disposent d’un taux de proposition d’admission sensiblement supérieur au reste de la population lycéenne de terminale.

Des quotas ? Non mais ! La question de l’instauration de quotas à l’entrée de l’enseignement supérieur est un débat sans fin de l’enseignement supérieur français. Dans un entretien sur Educpros Pierre Mathiot, ancien directeur de Sciences Po et à la base de la création des « Programmes d’études intégrées », explique que si les « quotas garantissent un succès assez facile à réaliser, à court terme, il y a un risque accru de syndrome de l’imposteur ». Il reste plutôt « favorable à des politiques très volontaristes de lutte contre l’autocensure ».

Pour favoriser l’accès des boursiers aux concours HEC Paris a décidé de son côté de donner des points en plus à l’ensemble des étudiants dits « carrés » ainsi qu’aux seuls « cubes » boursiers. « Nous avons longuement étudié les données des étudiants boursiers sur critères sociaux. Il est clair que ces étudiants ont besoin d’un peu plus de temps en classes préparatoires pour exprimer tout leur potentiel. Les classes préparatoires ont une extraordinaire capacité à réduire les inégalités par rapport à la sortie du bac. Mais cela peut prendre du temps. Maintenir la bonification – ni plus ni moins – pour les étudiants boursiers s’ils cubent nous permet de les mettre sur la même ligne de départ au concours que les carrés non boursiers », explique Eloïc Peyrache, le directeur général d’HEC Paris.

Une évolution des épreuves peut également être nécessaire pour favoriser la diversité sociale. Cela peut passer par le libellé des sujets. Un exemple : il y a quelques années, dans le cadre de l’épreuve d’oral dite de « triptyque » d’HEC avait été posée la question « Faut-il rendre à la Grèce la Victoire de Samothrace ? ». Or l’un des deux candidats ne connaissait pas l’œuvre et donc n’a pas pu débattre. Il est apparu que poser la question autrement en indiquant « Faut-il rendre à la Grèce la Victoire de Samothrace, œuvre de l’antiquité exposée au Musée du Louvre ? » n’aurait pas changé l’esprit de l’épreuve et aurait permis au débat d’avoir lieu selon Eloïc Peyrache.

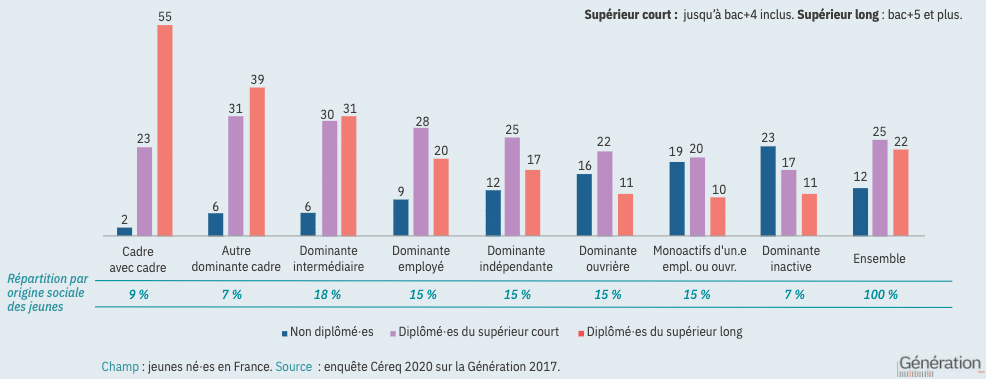

Origine sociale, orientation et carrière professionnelle. S’appuyant sur l’observation en 2020 des trajectoires des jeunes sortis de formation trois ans plus tôt, le Céreq fournit également des éléments de réponse dans sa note Origine sociale, diplôme et insertion : la force des liens. Il montre en effet que les inégalités sociales observées au moment de l’insertion professionnelle « s’expliquent avant tout par l’effet déterminant du milieu d’origine sur le niveau de diplôme atteint ». 55 % des enfants de deux parents cadres sont diplômés de l’enseignement supérieur long (bac+5 et plus), c’est en effet le cas de seulement 11 % des enfants de familles à dominante ouvrière.

Part de non-diplômés, de diplômés du supérieur court et du supérieur long selon l’origine sociale (%) selon le Céreq

Et ensuite si 51 % des jeunes dont les deux parents sont cadres deviennent cadres, c’est seulement le cas de 10 % des enfants des familles ouvrières. De plus les jeunes diplômés de bac+5 et plus dont les deux parents sont cadres sont 78 % à être cadres eux-mêmes, contre seulement 60 % de celles et ceux issus de familles à dominante ouvrière. Si ces variations proviennent aussi de la capacité plus ou moins grande des filières à mener aux emplois de cadres, à diplôme et domaine de formation identiques, une personne issue d’une famille de cadres a encore « deux fois plus de chances d’être cadre elle-même que celle issue d’une famille ouvrière » selon la note du Céreq qui conclut que si « l’origine sociale, à niveau de diplôme équivalent, joue relativement peu sur l’accès à l’emploi, elle accentue le mécanisme de reproduction sociale déjà enclenché à l’école : l’accès aux emplois les plus valorisés socialement et financièrement reste l’apanage des enfants de familles de cadres ». La marche vers l’égalité est un long chemin…