Alors que les consultations entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et les acteurs de l’enseignement supérieur, public comme privé, privé lucratif comme non lucratif, ont pris fin, la question de la création d’un nouveau label pour l’enseignement supérieur privé reste en suspens. La commission des affaires culturelles et de l’éducation représentée par les députées Béatrice Descamps (Alliance centriste) et Estelle Folest (Refondation républicaine) vient justement de présenter son rapport d’information sur « L’enseignement supérieur privé à but lucratif ». Une nouvelle pierre à mettre sur l’édifice d’un label qui serait établi sur la base du volontariat et s’appliquerait à chaque formation, et non par groupe, a priori.

L’état des lieux

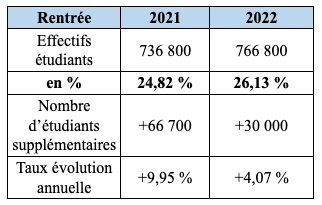

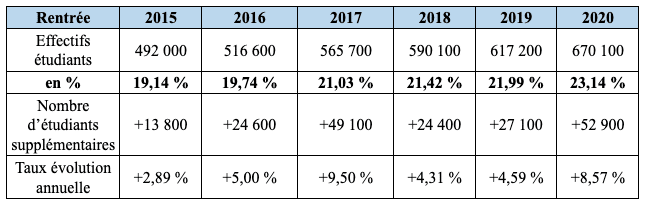

Alors qu’il représente aujourd’hui 26,1% des effectifs étudiants, le secteur privé a absorbé près de la moitié de la croissance des effectifs depuis 2011 : sa croissance est de presque 72% contre 11% dans le public. Dans ce cadre la majorité (56%) des établissements privés sont sous statut associatif, un peu plus du tiers (36%) relèvent d’un statut de société commerciale et moins de 6%, sont des organismes consulaires établit le rapport.

Selon les données du MESR le privé lucratif représenterait 8% de la population étudiante totale, soit 226 000 étudiants. Un chiffre que les rapporteures estiment « largement sous-estimé » alors que Jean-Philippe Ammeux, à qui la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Dgesip) du MESR avait confié une mission sur l’enseignement supérieur privé lucratif en octobre 2022, estime de son côté les effectifs du privé lucratif à environ 15 % de la totalité des étudiants, soit presque 450 000 étudiants (sur les 767 000 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur privé). Une différence qui tient au fait que les statistiques du Système d’information et études statistiques (SIES) ne prennent pas en compte la nature juridique des établissements privés tous retenus sous l’appellation « établissements d’enseignement supérieur privés » (EESP). D’autres sont classés sous le statut d’établissement d’enseignement technique privé (EETP), qui se situe dans la partie du Code de l’éducation qui concerne l’enseignement scolaire, en raison de la double vocation, scolaire et supérieure. Il y a enfin une troisième catégorie : les établissements à distance.

Il n’existe pas à ce jour de définition officielle de ce qu’est un établissement supérieur privé à but lucratif, si ce n’est les éléments du contrôle par le juge administratif du caractère non lucratif d’un établissement d’enseignement supérieur privé dans le cas d’une requalification de son caractère d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). S’il préjuge d’une non-lucrativité, le statut associatif n’est en effet pas en soi un élément probant. Les auditions conduites par les rapporteures ont en effet montré que certains établissements sous statut associatif, même s’ils n’attribuent pas de dividendes, génèrent en réalité des profits en faveur de sociétés strictement commerciales. « Deux écoles – l’une, vitrine d’une marque, sous statut associatif, et l’autre sous statut de société commerciale – peuvent coexister au sein d’une marque commune », remarquent-elles.

« L’enseignement supérieur est libre »

La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur a posé les fondements d’un régime libéral. Cette loi énonce en son article premier le principe selon lequel « l’enseignement supérieur est libre ». En 1977, le Conseil Constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle au principe de liberté d’enseignement. La liberté d’ouverture des établissements est ainsi reconnue comme un principe fondamental des lois de la République. De cette liberté découle un simple régime de déclaration – et non d’autorisation – pour toute création d’un établissement supérieur privé, qu’il soit lucratif ou non.

Ce que demandent les acteurs du débat

Elle est en pointe sur le sujet : la Fesic (Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif) considère que « la logique libérale de la loi de 1875 sur l’enseignement supérieur privé n’est pas un obstacle à ce que le législateur donne un cadre juridique clair, pérenne et équilibré qui garantisse une plus grande lisibilité et transparence de ce secteur ». Pour elle « une simple évaluation facultative et un nouveau label ne sauraient répondre seuls au besoin de régulation ». Elle demande notamment de « mieux protéger l’étudiant dans les relations contractuelles qu’il entretient avec son école et garantir l’accessibilité aux informations relatives à l’établissement ». Le Fesic souhaite également l’élaboration d’une charte déontologique des salons étudiants.

« Il y a un vrai problème de visibilité et les familles peuvent facilement être trompées sur l’offre de formation. Il faut une régulation qui se fasse pour chaque formation. Il faut qu’on puisse faire la différence entre les diplômes et les titres », requiert Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Cdefi (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs). Quant à l’Union des Grandes écoles indépendantes (UGEI), qui réunit acteurs de l’enseignement supérieur non lucratifs comme lucratifs, elle estime par la voix de son président et directeur général de l’ESTP, Joël Cuny, qu’il « faut avant tout mieux informer les familles sur ce qu’est un grade, un visa, un bachelor et quelles poursuites d’études cela permet ou pas » tout en insistant pour ne « pas cascader les labels, le visa doit suffire pour les écoles qui l’ont déjà ».

Des exigences auxquelles répondent plus ou moins positivement les grands acteurs de l’enseignement supérieur privé. « Nous ne sommes pas contre ce nouveau label. Aujourd’hui il y a une volonté de professionnaliser l’enseignement et nous sommes optimistes quant à la capacité de ce label à rendre justice à ces aspects. Mais il ne doit surtout pas être un moyen de verrouiller un marché. Ce futur label doit aussi bien prendre en compte les objectifs de professionnalisation que les objectifs pédagogiques », stipule Philippe Grassaud, président de l’association Entreprises Éducatives pour l’Emploi, qui regroupe les principaux acteurs de l’enseignement supérieur privé, et du Groupe Eduservices (lscom, Pigier ou encore Tunon) qui compte 40 000 élèves dont une large majorité d’apprentis.

Les positions du leader mondial de l’enseignement supérieur, le groupe Galileo, sont également bien affirmées depuis mai 2023 avec la publication d’une tribune de ses président et vice-président, Marc-François Mignot Mahon et Martin Hirsch, dans Les Echos pour Mieux réguler l’enseignement supérieur professionnalisant. Ils y estimaient notamment que « l’enseignement supérieur professionnalisant, en grande partie privé, a besoin d‘une régulation plus forte, plus respectueuse de ses spécificités et transparente ». Ils y proposaient donc la création dans chaque établissement d’une direction des études et un conseil pédagogique pour « veiller aux conditions d’accompagnement des étudiants, au respect des maquettes pédagogiques, à la qualité du recrutement des enseignants, pour produire les indicateurs pertinents, sous le contrôle d’un conseil pédagogique, incluant des membres extérieurs à l’école, provenant du secteur académique et/ou économique, associant des représentants des étudiants ».

La question centrale de l’apprentissage

Les députées estiment dans leur rapport que les « l’absence de contrôle pédagogique et scientifique de la grande majorité des formations proposées par l’enseignement supérieur privé lucratif pose une difficulté d’autant plus aiguë s’agissant des formations en apprentissage qui bénéficient du soutien financier de la puissance publique ». Selon elles les contrôles effectués par France Compétences sur les établissements inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) « n’apportent que trop peu de garanties sur le plan de la qualité pédagogique des formations ».

Pour Joël Cuny et l’UGEI, « le développement – très positif – de l’apprentissage s’est fait au détriment d’un minimum de contrôles tels que ceux que les CFA opéraient avant 2018. Les OPCO (opérateur de compétences) et France Compétences devraient plus contrôler les établissements formateurs ». Et d’analyser : « L’ambiguïté du système est due au partage des compétences entre deux ministères qui tracent chacun leurs objectifs ». Par ailleurs l’UGEI insiste pour que l’apprentissage soit réservé aux seuls diplômes et titres titulaires du futur label afin de « s’assurer de la bonne utilisation des fonds destinés à l’apprentissage ». Pour elle il « devrait être obligatoire, pour tout titre ou formation qui souhaite être dispensé en apprentissage, de faire une demande de labellisation en nom propre y compris (et surtout) pour les titres loués ».

Quant à Philippe Grassaud il rappelle que « l’apprentissage permet de basculer du monde académique au monde de l’entreprise tout en ouvrant les portes de l’enseignement supérieur à beaucoup de jeunes qui n’y auraient pas trouvé leur place sinon. A contrario on ne peut pas affecter des enseignants -chercheurs académiques à ce rôle ! Accompagner les alternants ce n’est pas leur métier ni dans leurs compétences ».

Les contours possibles du futur label

S’il voit finalement le jour le label s’appuierait sur une série de critères articulés autour des thématiques suivantes telles qu’évoquées par le MESR et résumées dans le rapport parlementaire :

- la stabilité et la pérennité de l’établissement et de sa gouvernance ;

- la politique de formation (seraient pris en compte dans ce cadre des critères tenant à la qualité des ressources humaines, à travers des indicateurs tels que le taux d’encadrement et le turn over des enseignants) ;

- la qualité de l’équipe pédagogique, qui devrait être majoritairement issue du monde socio-économique, dont une équipe permanente qui assure cohérence et continuité du parcours de formation ;

- la qualité de la pédagogie ;

- la qualité de l’accompagnement de l’étudiant tout au long de son parcours ;

- la qualité de la politique sociale et sociétale ;

- la transparence et l’éthique de l’information délivrée aux jeunes et leurs familles.

Alors que la question de l’opérateur en charge du futur label est cruciale, le Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) a proposé la mise en place d’une « commission du label », destinée à « conduire une évaluation exigeante et flexible, adaptée à la diversité et au grand nombre des formations proposées ». Cette initiative vise à « répondre efficacement et rapidement aux demandes de labellisation, reflétant ainsi les préoccupations des familles ». Le Hcéres entend ainsi « travailler de concert avec les ministères, les acteurs de l’enseignement supérieur, les branches professionnelles et l’ensemble des parties prenantes pour promouvoir la qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche en France ».

Mais tout cela est-il vraiment nécessaire ? Et tout simplement faisable au vu de la masse de travail que cela signifierait pour un évaluateur – lequel ? – pendant des années. Dans son rapport annuel le Comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) estime en effet que « l’inscription sur Parcoursup est lors le seul label que les candidats comprennent »… Une position partagée par l’UGEI et Joël Cuny pour lequel il faut « converger sur un accès à Parcoursup garant de la qualité des formations ». Mais justement les rapporteuses estiment que « la présence de certaines formations privées en apprentissage sur Parcoursup pose aujourd’hui problème, en raison de l’insuffisance des contrôles pédagogiques associés ». Elles considèrent donc que « la solution la plus opportune est de clarifier l’information disponible sur Parcoursup, et d’en exclure les formations n’ayant pas fait l’objet de contrôles garantissant des qualités pédagogiques ».