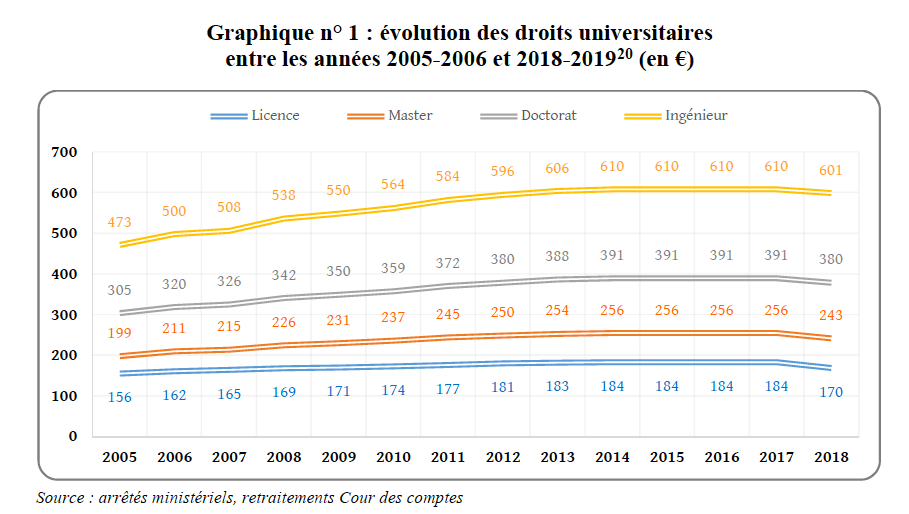

Son tout récent rapport sur Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur a beaucoup fait parler de lui. La Cour des comptes préconise en effet une hausse des droits d’inscription en master à l’université qui pourraient atteindre les 965€ par an (contre 243€ aujourd’hui soit près de 300% d’augmentation). En revanche le prix des années de licence – 170€ depuis 3 ans – resterait au niveau actuel. En doctorat, l’augmentation porterait les droits d’inscription à 781 € (contre 380 € soit une hausse de 105 %). Interrogé à l’Assemblée Edouard Philippe a tout de suite indiqué qu’il « n’était pas dans les projets du gouvernement de procéder à une augmentation des frais d’inscription pour les étudiants français ou européens ». Une position vraiment tenable à long terme ?

Un modèle de financement reposant majoritairement sur l’État. En 2016, la dépense intérieure d’éducation pour l’enseignement supérieur était financée à 82,4% par des dépenses publiques et à 17,6 % par des dépenses privées. Les crédits de paiement de la Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES), qui rassemble l’essentiel des crédits consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche au sein de six ministères, s’élèvent en tout à 28,17 milliards d’euros dans le projet de loi de finances 2019 (dont 20 milliards environ au titre de l’enseignement supérieur), soit 6 % des crédits de paiement du budget de l’État, en forte progression depuis 2008 (+21 %). À ces financements, il faut ajouter les crédits extrabudgétaires des programmes d’investissements d’avenir (PIA) et du Plan Campus, les financements des collectivités territoriales ainsi que les fonds de l’Union européenne.

Un modèle de financement reposant majoritairement sur l’État. En 2016, la dépense intérieure d’éducation pour l’enseignement supérieur était financée à 82,4% par des dépenses publiques et à 17,6 % par des dépenses privées. Les crédits de paiement de la Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES), qui rassemble l’essentiel des crédits consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche au sein de six ministères, s’élèvent en tout à 28,17 milliards d’euros dans le projet de loi de finances 2019 (dont 20 milliards environ au titre de l’enseignement supérieur), soit 6 % des crédits de paiement du budget de l’État, en forte progression depuis 2008 (+21 %). À ces financements, il faut ajouter les crédits extrabudgétaires des programmes d’investissements d’avenir (PIA) et du Plan Campus, les financements des collectivités territoriales ainsi que les fonds de l’Union européenne.

Alors que près de 82 % des étudiants s’acquittent de droits inférieurs ou égaux à 170 euros en première année, un nombre de plus en plus important d’entre eux s’acquitte de droits d’un niveau nettement plus élevé. Si dans les universités ils représentent aujourd’hui moins de 2% des ressources – soit 216 millions d’euros alors que la subvention pour charges de service public (SCSP) de 9,4 millions représente 82,8 % des recettes -, de nombreux établissements publics ont utilisé les droits « comme des instruments financiers à part entière dans une stratégie d’accroissement de leurs ressources propres ».

Alors que près de 82 % des étudiants s’acquittent de droits inférieurs ou égaux à 170 euros en première année, un nombre de plus en plus important d’entre eux s’acquitte de droits d’un niveau nettement plus élevé. Si dans les universités ils représentent aujourd’hui moins de 2% des ressources – soit 216 millions d’euros alors que la subvention pour charges de service public (SCSP) de 9,4 millions représente 82,8 % des recettes -, de nombreux établissements publics ont utilisé les droits « comme des instruments financiers à part entière dans une stratégie d’accroissement de leurs ressources propres ».

Des besoins en hausse. La France dépense moins que la moyenne de l’OCDE lorsque les dépenses d’enseignement supérieur sont rapportées au PIB (respectivement 1,5% contre 1,6% du PIB). Les dépenses privées qui sont inférieures de 0,2 point de PIB à la moyenne de l’OCDE, alors que les dépenses publiques sont supérieures de 0,1 point de PIB. La plupart des acteurs évaluent même le besoin de financement des universités à un milliard d’euros supplémentaire par an sur plusieurs années.

Des besoins en hausse. La France dépense moins que la moyenne de l’OCDE lorsque les dépenses d’enseignement supérieur sont rapportées au PIB (respectivement 1,5% contre 1,6% du PIB). Les dépenses privées qui sont inférieures de 0,2 point de PIB à la moyenne de l’OCDE, alors que les dépenses publiques sont supérieures de 0,1 point de PIB. La plupart des acteurs évaluent même le besoin de financement des universités à un milliard d’euros supplémentaire par an sur plusieurs années.

Dans ce cadre la part du besoin de financement liée à la croissance du nombre d’étudiants représenterait entre 41% et 59% du montant supplémentaire. Les projections démographiques relatives au nombre d’étudiants entrant dans l’enseignement supérieur montrent en effet une hausse incontestable des effectifs. Si les tendances en termes d’orientation, de poursuite d’études et de démographie se prolongent, l’enseignement supérieur pourrait rassembler, en 2021, 2,8 millions d’étudiants et, en 2026, 2,9 millions d’étudiants, soit respectivement 216 000 et 327 000 étudiants de plus qu’en 2016.

Mais, note la Cour des comptes, « la croissance ne se portera pas dans son intégralité sur l’enseignement public, et notamment sur les universités ». En 2026, sur les 327 000 étudiants supplémentaires par rapport à 2016 (+13%), seuls 54,7 % devraient s’inscrire en université (179 000, soit + 11,8 %). Les effectifs des autres formations (écoles de commerce, facultés privées, etc.) seraient particulièrement dynamiques, avec une croissance de 18%, et l’augmentation la plus importante concernerait les formations d’ingénieurs non universitaires (+22%). D’autre part, la croissance démographique ne sera pas nécessairement durable. Les effets de la hausse seront moins sensibles après 2020.

L’exemple de Sciences Po et Paris-Dauphine. En 2009, le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui gère Sciences Po Paris, a adopté un relèvement des seuils et une tarification différenciée pour le niveau collège universitaire, avec un plafond de 8 500 €, et le niveau master, avec un plafond de 12 000 €, chaque barème comportant onze tranches. Depuis 2016-2017, les barèmes comptent treize tranches, la tranche maximale du barème, y compris en master (14 100 €) restant inférieure aux coûts complets de la formation (16 000 € à 17 000 €). À Dauphine, le système de droits d’inscription modulés en fonction du revenu a été mis en place progressivement pour certaines spécialités et pour certaines années en licence et en master, la tranche maximale des barèmes (6 160€) restant encore plus éloignée qu’à Sciences Po des coûts de formation (13 000 €).

Dans les deux cas, l’augmentation des droits a permis une croissance significative des budgets : celui de Sciences Po est ainsi passé de 79 M€ en 2005 à 175 M€ en 2016 (+120%) alors que, pour Dauphine, le budget de fonctionnement est passé de 81 M€ en 2011 à 113 M€ en 2016. Sans que le soutien de l’Etat baisse pour autant passant de 57,5 M€ en 2012 à 58,6 M€ en 2017 pour Dauphine et de 69,2 M€ à 69,6 M€ pour Sciences Po. Ce qui n’en représente pas moins une diminution du montant de subvention par étudiant en raison de la hausse de leurs effectifs.

En 2005, les ressources publiques représentaient 62% du budget de Sciences Po et le produit des droits d’inscription 8% ; en 2016, elles ne représentaient plus que 39% du budget, alors que le produit des droits était passé à 32% et le total des ressources propres à 55%. Comme l’indique Sciences Po, la contribution globale de l’État est passée de 62% de couverture du coût de l’étudiant en 2004 à moins de 41% en 2016, en dépit d’une croissance significative de la SCSP entre 2009 et 2012. Pour Paris-Dauphine, en 2011, les ressources propres de formation (formation initiale et formation continue) représentaient 22,9 % des recettes et la SCSP 69,2%.

Ce système de droits d’inscription s’est accompagné à Sciences Po et à Dauphine d’un objectif d’ouverture sociale. À Sciences Po, le taux de boursiers CROUS est même passé de 6% en 2000 à 26% en 2017. Au total, ce sont 34% des étudiants qui ne payaient pas de droits d’inscription en 2016-2017. À Dauphine, le taux de boursiers est stabilisé autour de 20%.

Le traitement inégal des écoles d’ingénieurs. Au-delà de Paris-Dauphine et Sciences Po, un mouvement de progression des droits d’inscription, assorti dans certains cas d’une différenciation à l’égard des étudiants étrangers non originaires de l’espace économique européen (EEE), est intervenu, au cours des dernières années, dans des écoles relevant d’autres tutelles ministérielles que celle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et notamment dans les école d’ingénieurs. Les droits d’inscription ont ainsi pratiquement doublé, à la rentrée 2011, au sein de l’ISAE-SupAéro, passant de 564€ à 1100€ et ont augmenté de 77% à ENSTA ParisTech passant de 620€ à 1100€. Au total, sur la période 2006-2018, les droits d’inscription ont augmenté de 330% dans trois écoles sous tutelle du ministère des armées. Au sein des écoles d’ingénieurs de l’Institut Mines-Télécom, les droits de scolarité ont plus que doublé à compter de la rentrée 2014 (+118%), passant de 850€ à 1850€, et un tarif plus élevé a été introduit pour les étudiants étrangers (3850€). Quant à la création du grand établissement CentraleSupelec, elle s’est accompagnée d’une augmentation significative des droits d’inscription de 610 € (avant la rentrée 2015) à 3500 € à compter de la rentrée 2017. À compter de la rentrée 2018, les droits d’inscription des Écoles centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, et ceux de l’École des mines de Nancy, qui est une composante interne de l’université de Lorraine, ont été augmentés sensiblement à 2500 € (soit +310 % pour cette dernière par rapport à l’année précédente).

« Il manque environ 2000€ par école et par étudiant par an. Passer nos droits de scolarité de 600 à 2500€ paraît un bon objectif », réagit le président de la CDEFI, Marc Renner, qui entend bien ouvrir le débat sur les frais de scolarité « inégaux » des écoles d’ingénieurs. « Sans augmentation de leurs moyens, beaucoup d’écoles pourraient aller à l’asphyxie, notamment au sein du MESRI. La pédagogie par projet coûte cher et nous devons faire face à de nouvelles dépenses », trace Marc Renner. Mais si la plupart voient dans l’augmentation des droits une bouffée d’oxygène d’autres, à l’inverse, craignent que l’Etat n’en profite pour se désengager : « Surtout le MESRI ne doit pas considérer qu’une augmentation des droits entrerait dans la dotation ! ».

Augmenter partout ? Les augmentations constatées concernent des formations sélectives, caractérisées par de bonnes performances en termes d’insertion professionnelle et réunissant des publics étudiants spécifiques, soit du fait de leur origine sociale plus aisée que la moyenne française (Sciences Po, Dauphine), soit en raison de leur disposition à payer des tarifs élevés (étudiants étrangers dans les Grande écoles notamment).

Augmenter partout ? Les augmentations constatées concernent des formations sélectives, caractérisées par de bonnes performances en termes d’insertion professionnelle et réunissant des publics étudiants spécifiques, soit du fait de leur origine sociale plus aisée que la moyenne française (Sciences Po, Dauphine), soit en raison de leur disposition à payer des tarifs élevés (étudiants étrangers dans les Grande écoles notamment).

En 2018-2019, une hausse générale des droits universitaires de 30% (hors formations paramédicales), qui aurait déjà pu être considérée comme très substantielle, n’aurait également procuré aux universités que 102 M€ de recettes supplémentaires par rap

port au niveau prévisionnel, soit 1,4 M€ par université en moyenne. « Un tel montant n’est pas de nature à modifier leur modèle financier », note la Cour des comptes sans s’épancher sur risques politiques afférents. D’où sa proposition d’une augmentation limitée aux cycles supérieurs pouvant générer 432 M€ de recettes supplémentaires chaque année.

- A consulter sur le site du MESRI : Le coût d’une inscription dans l’enseignement supérieur