La conférence-hommage à Patrick Fauconnier, fondateur du magazine Challenges, qui s’est tenue le 7 décembre dernier dans les locaux de l’ESCP à Paris-Montparnasse, a été l’occasion d’aborder l’une des thématiques phare de l’hebdomadaire : les classements !

Une table ronde, animée par Sarah Piovezan pour l’AEF et Olivier Rollot pour HEADway Advisory, réunissait à cette occasion l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, Thierry Coulhon, le président du Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), Estelle Iacona, présidente de l’Université Paris-Saclay, Jean Winand, égyptologue et ancien vice-recteur de l’université de Liège et Julien Jacqmin, enseignant-chercheur à NEOMA. Ensemble ils se sont attachés à débattre de l’impact des classements sur l’enseignement supérieur et la recherche, en France mais pas seulement.

25 ans d’influence

Depuis 25 ans, le paysage de l’enseignement supérieur français et international n’a cessé d’être influencé et parfois même modelé, par les classements. Dispositifs qualifiés par l’économiste Annie Vinokur (2008) comme étant « largement empruntés à la pratique industrielle », ils se positionnent comme les « évaluateurs des évaluateurs » (Vinokur, 2008). Construits et orchestrés par des organisations externes aux établissements et possédant des caractéristiques variées, leurs activités soulèvent parfois la question de l’existence d’éventuels conflits d’intérêts. Par exemple, certains organismes de classements mêlent consultance et activité de production. Précisons que la grande majorité des classements peuvent s’approcher comme étant des « classements médiatiques », c’est-à-dire des « classements dont la production, sur les plans méthodologique et éditorial, relève principalement d’un média, et qui empruntent, avec des variantes, la forme canonique du tableau hiérarchisant les agents évalués selon un ou plusieurs critères communs quantifiés » (Bouchard, 2012).

Parmi la diversité de classements, on peut par exemple citer ceux du Financial Times, du Times Higher Education, de QS ou encore celui de Shanghai (vous pouvez retrouver l’évolution des business schools européennes du Financial Times ici).

Quels sont les objectifs poursuivis par les classements ?

Dès le début du débat à l’ESCP, Frédérique Vidal le précisait : « Il faut toujours se demander : qui fait les classements et pourquoi ? » Le classement de Shanghai, créé en 2003 par le professeur Nian Cai Liu de l’université de Jiao Tong, avait ainsi pour but initial de positionner les universités chinoises dans le paysage ESR international, et ainsi de nourrir la politique d’ESR de la Chine (Eloire, 2010). Ce classement apparait dès lors comme un outil de politique publique et un levier de communication pour rayonner à l’international. Nuançons néanmoins cette analyse avec les conclusions de Jean Charroin (2015) qui précisait : « Si le classement de Shanghai a été conçu initialement pour apprécier la performance et la dynamique des universités chinoises au niveau mondial, il semble que sa médiatisation résulte davantage d’une récupération par des organes de presse occidentaux que d’une stratégie de communication délibérée de la part de ses concepteurs ».

Julie Bouchard (2012) propose une approche complémentaire, centrée sur les médias : les classements ont été en France l’occasion pour le journalisme d’éducation de « s’émanciper des discours que les acteurs de l’enseignement supérieur tiennent sur eux-mêmes », en proposant une lecture du secteur et de ses acteurs plus objective avec pour ambition « d’influencer les orientations de l’éducation ».

La norme mondiale est anglo-saxonne

Les classements représentent donc des outils, des moyens et non des fins pour les acteurs de l’enseignement supérieur. Ainsi, Thierry Coulhon insiste « On ne pilote pas une université avec des classements. Il y a d’autres façons d’apprécier la performance de l’institution ». D’autant plus que ces classements internationaux ne valorisent pas les spécificités des modèles nationaux d’enseignement supérieur. Au contraire, bien souvent, ils « érigent […] en norme mondiale le modèle d’enseignement supérieur et de recherche tel qu’il est organisé dans les pays anglo-saxons » (Eloire, 2010). Jean Winand précise que ces derniers « valorisent principalement les établissements qui mettent au cœur de leur stratégie, la recherche ».

Dans ce cadre, exister et performer dans ces classements est complexe pour les acteurs de l’ESR français. En effet, ils possèdent des spécificités intrinsèques qui les démarquent des modèles anglo-saxons, et qui sont parfois incompatibles avec les critères rigides et peu contextualisés des méthodologies des classeurs. Par exemple, la dualité de la recherche française (à l’université et dans les centres de recherche) et la « multi-appartenance simultanée » des chercheurs (Eloire, 2010) ne facilitent pas le décompte de la production scientifique et ont entraîné des évolutions organisationnelles. De même, pour Frédérique Vidal, le classement de Shanghai est « peu adapté aux systèmes ESR européens qui possèdent traditionnellement des tailles et des périmètres d’établissements plus restreints que ceux du modèle anglo-saxon ».

Des outils, pas une fin en soi

Les caractéristiques normatives et performatives des classements ne sont pas sans conséquences pour les établissements, qui peuvent tomber dans un phénomène de « déviation académique » (Morphew et Huisman 2002, cités dans Vinokur, 2006), c’est-à-dire un penchant pour ces derniers à imiter les institutions les plus prestigieuses. Les classements peuvent ainsi « entretenir un climat de concurrence internationale exacerbée entre les universités, qui tend à se concentrer sur l’excellence de la recherche académique » (Barbe, 2015) et ainsi accentuer une lecture de l’ESR comme un marché international concurrentiel homogène (Eloire, 2010).

Le mimétisme engendré par les dispositifs de classement, régis par les mêmes règles d’efficience, et la volonté des établissements d’optimiser leurs performances sur les différents critères mobilisés peut conduire à éluder la question du rôle de l’ESR dans une société donnée. Or, une institution ne pourra jamais se résumer à son classement. Cela reviendrait à faire abstraction de la qualité de sa formation, de l’accompagnement étudiant proposé ou encore de ses débouchés professionnels.

Quels sont les impacts des classements ?

Comme le souligne la chercheuse Julie Bouchard (2013a), les classements ont « contribué à la transformation des représentations, des identités, des relations et des institutions ». Estelle Iacona, présidente de Paris-Saclay, nous explique ainsi qu’ils ont deux conséquences majeures : « en interne, sur les institutions, et en externe, auprès du grand public et des autres acteurs de l’ESR ». En occupant une place de choix sur la scène médiatique, les classements impactent la façon de communiquer des établissement et la perception du grand public, du monde académique, des étudiants et des recruteurs.

Outil de communication largement plébiscité par les institutions, les classements peuvent jouer un rôle d’orientation des étudiants nationaux et internationaux et d’aide à la décision quand il s’agit pour le grand public, de faire un choix de formation (Musselin, 2008 ; Bouchard, 2012). C’est pour Julien Jacqmin « un outil qui simplifie la lecture », c’est une aide à l’information des familles. En effet, la qualité des établissements d’ESR pouvant être très variable, cela permet aux parents et étudiants de bénéficier d’un référentiel.

Même si le rôle premier des classements est de « fournir des informations comparatives à des publics ciblés » (Hazlkorn, 2007), force est de constater que son périmètre d’influence s’est grandement élargi. Ces dispositifs impactent désormais les politiques publiques, le monde de l’entreprise ou encore les établissements eux-mêmes, répondant alors à « une exigence de transparence et d’information que les établissements et les pouvoirs publics n’ont pas su satisfaire eux-mêmes » (Usher et Savino, 2006 cités dans Hazelkorn, 2007). Frédérique Vidal explique par exemple que les classements « permettent de se comparer et de mieux mettre l’ESR français en valeur, car les acteurs sont bons en savoir-faire, mais pas en faire-savoir ». Jean Winand, ancien vice-recteur de l’université de Liège, ajoute qu’ils représentent un « signal » de qualité pour les étudiants et partenaires internationaux potentiels, conditionnant ainsi bien souvent l’aboutissement ou non de la collaboration. Harfi et Mathieu (2006) résument la dynamique à l’œuvre : « dans une économie fondée sur la connaissance et sur l’ouverture à la concurrence internationale, les systèmes nationaux d’enseignement supérieur et de recherche sont de plus en plus soumis à des comparaisons et à des évaluations ».

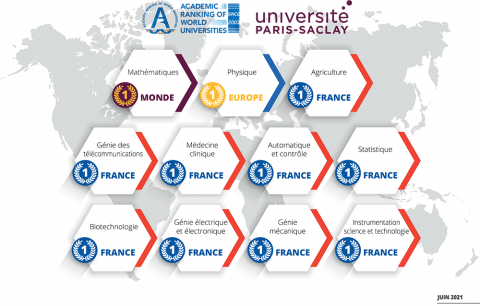

En interne, les classements peuvent participer à l’acceptation d’une identité collective ou à accélérer sa structuration, à l’instar de Paris-Saclay. Dans ce cadre, « sans s’imposer de manière autoritaire, le classement est un instrument normatif et prescriptif qui affecte et oriente la conduite de différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche » (Bouchard, 2013a). Christine Musselin, sociologue, considérait même dès 2008, que les classements représentaient « des leviers utilisés par les directions d’établissement pour justifier et mener en interne des réformes qu’elles n’auraient pu conduire autrement ». Les classements participent alors à la diffusion d’une culture managériale au sein des institutions. Dès lors, « le classement ne représente pas simplement la réalité sociale ; il produit la réalité sociale dont il fait partie et oriente la conduite des acteurs » (Bouchard, 2013b)

Quel avenir pour les classements ?

La remise en question des critères mobilisés par les classements n’est pas un phénomène nouveau et a alimenté une longue liste de recherches scientifiques (Vinokur, 2006). Leur sont notamment reprochés : une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs méthodologiquement peu rigoureuse, un manque de transparence de la pondération des critères, une focalisation sur la recherche, des critères étroitement corrélés à la taille des établissements, des modes de collecte de données peu fiables, un manque de comparabilité entre les différents types d’institutions, etc. (Vinokur, 2006 ; Harfi et Mathieu, 2006 ; Hazelkorne, 2007 ; Barbe, 2015). En outre, l’actuel boycott des universités de droit aux Etats-Unis vis-à-vis du classement de l’US News – en raison de critères considérés comme obsolètes et insuffisamment adaptés à leurs singularités – soulève la question de la pertinence des modèles actuels au regard des évolutions des acteurs et du secteur de l’ESR.

En réponse à ces transformations, on note plusieurs initiatives de la part des classements pour faire évoluer leurs critères, notamment en matière de RSE (plus d’informations ici). Frédérique Vidal souligne également l’existence de classements alternatifs, qui valorisent les spécificités institutionnelles, à l’instar de U-Multirank. A ces propositions, le chercheur Adam Barbe (2015) ajoute qu’il est nécessaire d’envisager des « méthodes de classement plus diversifiées […] dans le but de rompre avec le mythe d’un classement unique et d’une évaluation globale ». Les prochaines évolutions dans les classement pourraient ainsi se pencher sur les questions suivantes (Harfi et Mathieu, 2006) : quelle est la place de l’Etat et l’importance de son rôle de régulation ? Comment construire un classement avec un cadre institutionnel international et une méthodologie partagée ? Comment prendre en compte et valoriser les spécificités d’un système ESR local et de ses établissements dans une approche globale ?

Sources :

- Eloire, F. (2010). Le classement de Shanghai. Histoire, analyse et critique. L’Homme & la Société, 178, 17-38

- Barbe, A. (2015). L’université dans la mondialisation : les classements internationaux et leurs effets pervers. Regards croisés sur l’économie, 16, 254-259

- Bouchard, J. (2012). La fabrique d’un classement médiatique de l’enseignement supérieur et de la recherche: Le cas du Monde de l’éducation (1976-1988). Quaderni, 77, 25-40

- Bouchard, J. (2013a). Le classement : instrument de valorisation des universités parisiennes. Hermès, La Revue, 66, 199-205.

- Bouchard, Julie. (2013b). Les classements d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche : des miroirs déformants aux instruments de régulation », Questions de communication, vol. 23, no. 1, pp. 175-196.

- Charroin, J. (2015). Le classement de Shanghai, levier de la diplomatie d’influence chinoise ?. Revue internationale et stratégique, 97, 48-60

- Harfi, M. et Mathieu, C. (2006). Classement de Shanghai et image internationale des universités : quels enjeux pour la France ?. Horizons stratégiques, 2, 100-115

- Hazelkorn, E. (2007). L’impact du classement des établissements sur la prise de décision dans l’enseignement supérieur. Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, 19, 95-122.

- Musselin, C. (2008). Vers un marché international de l’enseignement supérieur ?. Critique internationale, 39, 13-24

- Morphew, C.C. et Huisman, J. (2002). L’utilisation de la théorie institutionnelle pour la réorientation de la recherche sur la déviation académique, in UNESCO-CEPES, 127-146

- Usher, A. et M. Savino (2006), A World of Difference : A Global Survey of University League Tables, Educational Policy Institute, Canadian Education Report Series

- Vinokur, A. (2006). La qualité de la mesure de la qualité dans l’enseignement supérieur : essai d’analyse économique, Éducation et sociétés, vol. 18, no. 2, pp. 109-124

- Vinokur, A. (2008). Les nouveaux enjeux de la mesure de la qualité en éducation