Il y a trente ans l’ensemble des ministres de l’Education et de l’Enseignement supérieur européens lançaient ce qu’on va appeler le Processus de Bologne. Les 24 et 25 mai la Conférence ministérielle du processus de Bologne réunit à Paris les ministres des 48 États qui, avec l’Union européenne, ont signé la « Déclaration de Bologne ». En septembre 2017 Emmanuel Macron allait plus loin en évoquant la création d’universités européennes à La Sorbonne. Autant de raisons pour que le Colloque annuel de la Conférence des présidents d’université, organisé les 15 et 16 mars sur le campus de l’Université de Bourgogne à Dijon, soit consacré à L’Europe des Universités.

Un modèle à définir. L’idée d’« université européenne » a vite provoqué l’enthousiasme dans les universités françaises. Mais quel est lemodèle ? Élitiste avec pas plus de trois ou quatre grands réseaux européens, un peu sur le modèle de l’University of California ? Ou ouvert à tous ? « On n’imagine pas de réseaux comportant plus de six universités, sinon cela sera difficile à gérer. Faut-il des réseaux thématiques ? Des réseaux entre des universités déjà très présentes à l’international ? Il nous faut aussi des réseaux plus larges y compris dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie qui sont aujourd’hui moins visibles à l’international », résume le président de la Conférence des présidents d’université, Gilles Roussel.

Un modèle à définir. L’idée d’« université européenne » a vite provoqué l’enthousiasme dans les universités françaises. Mais quel est lemodèle ? Élitiste avec pas plus de trois ou quatre grands réseaux européens, un peu sur le modèle de l’University of California ? Ou ouvert à tous ? « On n’imagine pas de réseaux comportant plus de six universités, sinon cela sera difficile à gérer. Faut-il des réseaux thématiques ? Des réseaux entre des universités déjà très présentes à l’international ? Il nous faut aussi des réseaux plus larges y compris dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie qui sont aujourd’hui moins visibles à l’international », résume le président de la Conférence des présidents d’université, Gilles Roussel.

Au niveau européen deux groupes de travail ont été créés par la Commission européenne et sa direction Education et culture. « Nous en parlons également avec la direction Recherche pour nous mettre d’accord sur le concept comme sur le nom que porteront ces futures universités », établit Francesca Maltauro, responsable du projet au sein de la Commission « venue écouter les idées des universités françaises » lors du colloque de la CPU. Car rien n’est vraiment clair. « « Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde » disait Camus », s’exclame le tout nouveau président du CNRS, Albert Petit, inquiet que « l’Europe nous conçoive une de ces « usines à gaz » dont elle a le secret avec trop de contraintes qui empêche leur développement ». « C’est vraiment la notion de circulation de l’information et de la recherche propre à faire de l’Europe un espace naturel pour les étudiants qui conduit notre réflexion avec l’Union européenne », lui répond la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal. Les étudiants devront pouvoir démarrer leur cursus dans à un endroit, le poursuivre dans un autre sans demander d’équivalence pour obtenir non pas quatre ou cinq diplômes mais un diplôme européen. Le tout sans « modèle unique », insiste la ministre qui n’en définit pas moins qu’il y aura un « modèle pour toute l’Europe avec une certaine autonomie ».

Deux modèles existants. Si les accords entre universités et Grande Écoles européens sont multiples deux exemples permettent mieux d’imaginer comment on peut aller plus loin. Avec Eucor-Le campus européen, l’université de Strasbourg fait partie d’un consortium d’universités françaises, allemandes et suisses (Bâle, Freiburg, Haute-Alsace, Karlsruhe Institut für Technologie et Strasbourg). Est-ce là le modèle de l’université européenne ? « Plusieurs modèles sont possibles. Le nôtre est celui d’une université transfrontalière dans le cadre d’une structure juridique qui a sa personnalité propre et nous permet de construire une plateforme commune. Nous ne pouvons pas aller jusqu’à une fusion mais nous pouvons proposer des parcours intégrés, des diplômes binationaux ou ouvrir des laboratoires communs », explique le président de l’université, Michel Deneken.

Le modèle est différent du côté d’ESCP Europe comme l’explique son directeur, Frank Bournois : « Nous sommes le rêve d’Emmanuel Macron réalisé depuis plus de 40 ans avec la création de l’EAP en 1973. Il n’y a qu’à ESCP Europe que tous les étudiants ne peuvent être diplômés qu’à condition d’avoir réalisé un parcours européen. Nous nous investissons depuis longtemps dans la fabrication d’un modèle unique de formation européen et sommes prêts à accompagner le mouvement voulu par le Président ». On ne peut pas être diplômé d’ESCP Europe en ayant seulement étudié à Berlin ou Paris et son bachelor s’effectue dans trois pays et trois langues. Surtout ESCP Europe est reconnue et accréditée dans chaque pays par les organismes locaux. Son Master in Management (diplôme Grande Ecole) permet d’obtenir jusqu’à quatre grades masters simultanément délivrés dans quatre pays différents.

Des financements européens médiocres. Les universités françaises sont bien conscientes des nombreux points de progrès qu’elles ont à accomplir pour réussir à acquérir une dimension européenne, et partant internationale. Le poids même des universités européennes au sein des institutions européennes reste largement insuffisant pour pouvoir vraiment peser sur les décisions. Mais il est vrai que le « réflexe européen » est bien faible encore. « Nous n’avions même pas pensés à parler de politique européenne en définissant notre politique de site », regrette l’ex-présidente de l’université Lille 2, aujourd’hui fusionnés, Fabienne Blaise.

La conséquence la plus frappante de ce sous-investissement dans les politiques européennes sont les faibles résultats qu’obtiennent les universités françaises quand il s’agit d’obtenir des financements européens. Pourquoi le Royaume-Uni est-il largement en tête dans les programmes H2020 comme dans les ERC (European Research Council) alors que la France s’y classe seulement quatrième avec 2,77 milliards d’euros de financements ? Et pourquoi les universités françaises n’en obtiennent-elles que 16% contre 65% pour leurs consœurs du Royaume-Uni (où il n’y a il est vrai pas d’équivalent du CNRS) mais aussi plus de 33% en Allemagne où existent bien des instituts Max Planck équivalents ? « Nous avons entendu de manière récurrente que nos universités étaient plutôt de formation », rappelle Jean-Pierre Finance qui fut le représentant de la CPU à Bruxelles. Et Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine, de renchérir : « C’est aussi un peu compliqué d’expliquer pourquoi un laboratoire a cinq tutelles ou un article de recherche autant d’organismes ». « Les relations entre les universités et le CNRS font partie de mes six grandes priorités car il est également difficile pour nous d’expliquer pourquoi nous ne faisons pas de formation », considère justement Antoine Petit.

Pour remédier à ce déficit de plus en plus universités activent des processus d’aides aux chercheurs. C’est le cas au sein de l’université de Grenoble que préside Patrick Lévy : « En fait les chercheurs français sont parmi ceux qui remportent le plus de financements si on regarde le pourcentage de réussite des projets déposés. Le problème c’est qu’ils en déposent peu… Pour mieux y répondre, nous avons mis au point toute une ingénierie issue des savoirs faire de l’Université Grenoble Alpes, de Grenoble INP, du CNRS et du CEA. Des personnels rédigent, traitent les aspects juridiques, trouvent les budgets, le cabinet de conseil, etc. Et c’est déjà un vrai succès ».

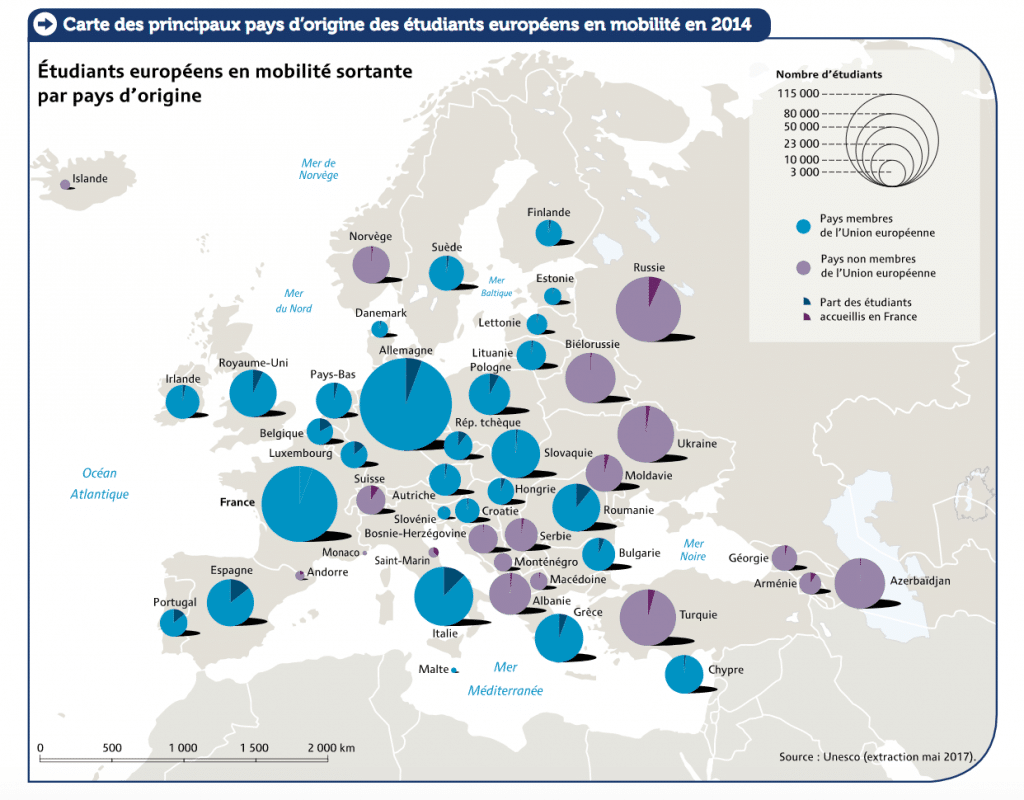

Des étudiants encore trop « franco-français ». L’objectif est clair : d’ici 2020 les universités françaises voudraient faire passer le taux de leurs étudiants qui partent au moins deux mois à l’étranger – en études ou en stage – de 15 à 20%. Et pour cela il faudra d’abord convaincre leurs professeurs… « Comment conjuguer mobilité et recrutement en master quand les étudiants en licence sont inquiets de leur niveau réel ou de l’opinion de leurs professeurs quant à leur niveau réel après un séjour à l’international », s’interroge David Alis, le président de l’Université Rennes 1. L’étude menée fin 2016 par Campus France indique que cette réticence de leurs professeurs à les laisser s’expatrier est le principal facteur qui explique la réticence des étudiants français devant même le coût de cette expatriation. « C’est notre principal combat que de lutter contre les enseignants qui ne veulent pas voir leurs étudiants partir », confirme Pierre Paul-Zallio, le directeur de l’ENS Paris-Saclay. Mais encore faudrait-il que les jurys de licence et d’entrée en master se parlent…

Un problème qui remonte à loin : la plupart des équipes universitaires n’intègrent absolument pas cette dimension internationale dans leur projet. Si c’est compréhensible en droit – spécialité très ancrée nationalement – cela ne l’est pas dans la plupart des autres disciplines. « Nous comptabilisons 1300 programmes en anglais en France contre 1700 en Allemagne et 2000 aux Pays-Bas », remarque la directrice de Campus France, Béatrice Khaiat, qui milite pour une « mobilité étudiante obligatoire ». Dans son projet d’université la future université de Rennes imagine de son côté qu’une ou deux disciplines soient enseignées totalement en anglais dans chaque master.

Une attractivité internationale perfectible. Si la France se classe toujours au 3ème ou au 4ème rang des destinations les plus attractives pour les étudiants internationaux elle n’en peine pas moins à attirer ceux qui s’attendent à une « qualité de service » équivalente à celle des États-Unis ou du Royaume-Uni. « Un master facturé 246 € n’est guère attractif pour un étudiant international qui a des attentes qui nous remettent en cause dans nos comportements en matière de service », note David Alis. Des frais de scolarité plus importants pour les étudiants étrangers non communautaires ? Un sujet très sensible au sein des universités. « J’y suis réticent. Pas parce que je serais plus social que les autres mais parce que cela pourrait nuire à notre attractivité internationale. Les études c’est ce qu’il y a de plus universel et ce serait lamentable de faire payer plus les étrangers », affirme par exemple Michel Deneken.

Et pourtant l’université française manque terriblement de moyens. Notamment pour attirer les professeurs étrangers ou conserver les Français. « Chaque semaine je dois expliquer à des enseignants-chercheurs qu’ils doivent rester chez nous et ne pas céder aux appels d’Oxford ou de l’Allemagne », s’exclame Patrick Lévy en rappelant que « pendant que nous discutons les autres université sont entrées en concurrence frontale avec nous ».

- Le processus de Bologne a été initié en 1998 par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni avec pour objectif la mise en place d’un espace européen de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui 48 pays participent au projet autour de 3 grands principes : organiser des études en 3 cycles (Licence – Master – Doctorat) ; développer des outils de la reconnaissance académique et professionnelle, notamment avec un système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) ; mettre en place une démarche qualité.

- Relire le rapport de Bernard Ramanantsoa : L’enseignement supérieur français Par-delà les frontières : L’urgence d’une stratégie et la dernière note de Campus France sur La mobilité internationale des étudiants européens